Des Fêtes fédérales de gymnastique témoins de leur époque

Lausanne a accueilli 4 Fêtes fédérales de gymnastique depuis 1855. Chacune illustre la gymnastique mais aussi la vie politique, économique et sociale de son temps, ainsi que l’évolution de l’espace urbain lausannois auquel elles ont dû s’adapter. Regard historique proposé par J.-F. Martin.

Genèse des premières sociétés de gymnastique

La première société de gymnastique vaudoise est créée à Lausanne en 1855, dans le cadre de la société d’étudiants de Zofingue, et se rattache à la Société fédérale de gymnastique (SFG) en 1838, en tant que «Section de Lausanne». Elle comptera dans ses rangs de futurs présidents de la Confédération: Paul Ceresole et Louis Ruchonnet, tous deux adeptes de l’escrime. En 1845, une deuxième société est fondée par trois jeunes gens qui n’ont pas été reçus dans la section existante, n’étant pas étudiants. La «Société de gymnastique des Citoyens de Lausanne» est à son tour admise dans la SFG et prendra ultérieurement son nom actuel de «Lausanne-Bourgeoise».

La gymnastique suisse organise ses Fêtes fédérales depuis 1832, d’abord sous forme d’assemblées générales annuelles, complétées par quelques concours confidentiels. Les déplacements, longs et compliqués à l’époque, limitent la participation: il faut 12 jours à 3 membres des «Citoyens de Lausanne» pour se rendre à pied à la Fête fédérale de Bâle en 1848!

Le mouvement gymnique suisse et ses fêtes annuelles s’inscrivent dans le processus de formation de la Confédération et de l’idéologie nationale qui marquent le XIXe siècle. La gymnastique se développe d’abord dans les régions et cantons en voie d’industrialisation, libéraux puis radicaux, plutôt protestants, et beaucoup moins dans les régions rurales, conservatrices et plutôt catholiques. Les sociétés restent exclusivement masculines jusqu’au début du XXe siècle: la répartition des rôles familiaux ne permet pas aux femmes de quitter le foyer pour des soirées d’entraînement, et encore moins pour des fêtes de plusieurs jours.

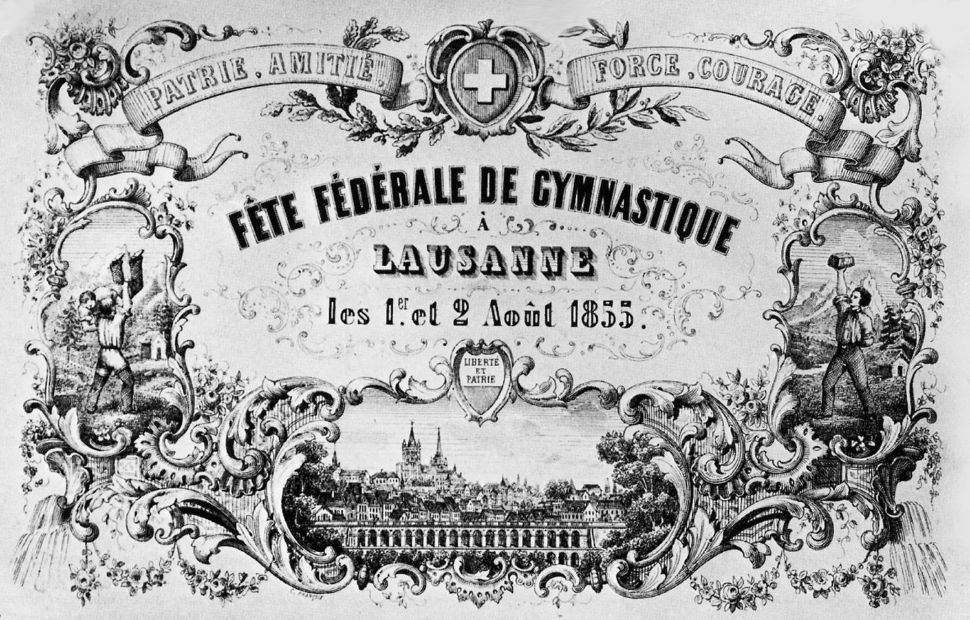

La Fête fédérale de 1855

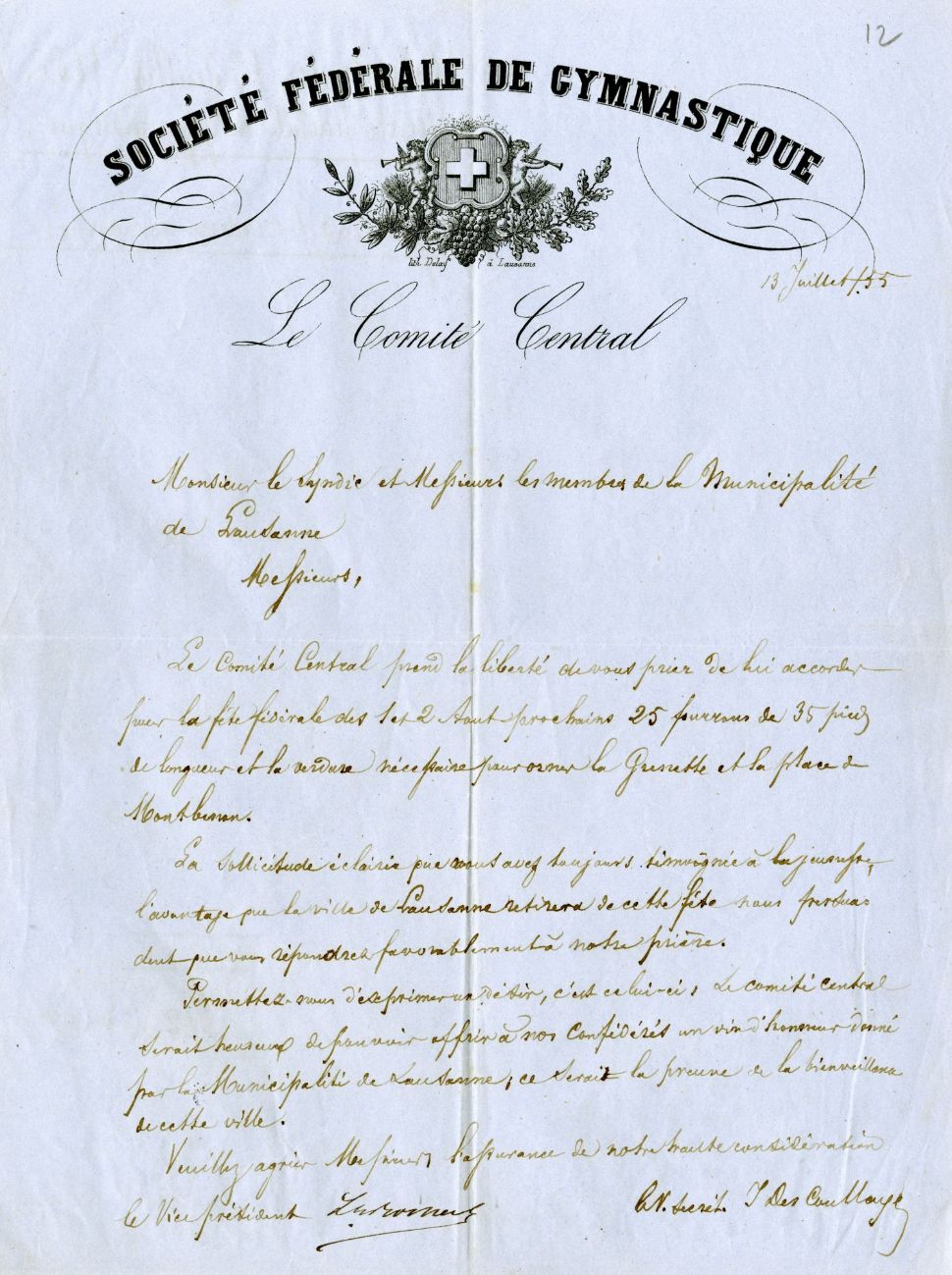

En 1854, à la Fête de Fribourg, les 2 sociétés lausannoises s’accordent pour revendiquer avec succès l’organisation de celle de 1855. Les Lausannois sont donc «section centrale» (Vorort) de la SFG et le Comité d’organisation (CO) devient le Comité central fédéral. Il est présidé par le conseiller d’État Constant Fornerod avec, pour secrétaire et cheville ouvrière, Louis Ruchonnet, étudiant en droit de 20 ans et déjà militant radical.

La Fête de 1855 se déroule sur l’esplanade de Montbenon (concours, cantine de 1’000 places) et sous la Grenette à la Riponne (bals). La première ligne de chemin de fer n’atteint Lausanne qu’en 1856, ce qui n’empêche pas 400 gymnastes de participer, dont 46 (seulement 4 Alémaniques) prennent part aux concours. Aucune des fêtes précédentes n’avait fait mieux. Malgré un grand succès auprès de la population locale et un temps radieux, la manifestation laisse un important déficit dont la section des Citoyens mettra du temps à se relever, et qui sera fatal à celle des Etudiants.

19 jours avant la Fête, le président du CO et de la SFG, Constant Fornerod, est élu conseiller fédéral en remplacement de Henri Druey, décédé, mais contre le candidat proposé par son parti (radical vaudois); désavoué, Fornerod ne participe pas à la Fête fédérale. Par contre, Louis Ruchonnet y est très actif et remporte même 2 disciplines en escrime.

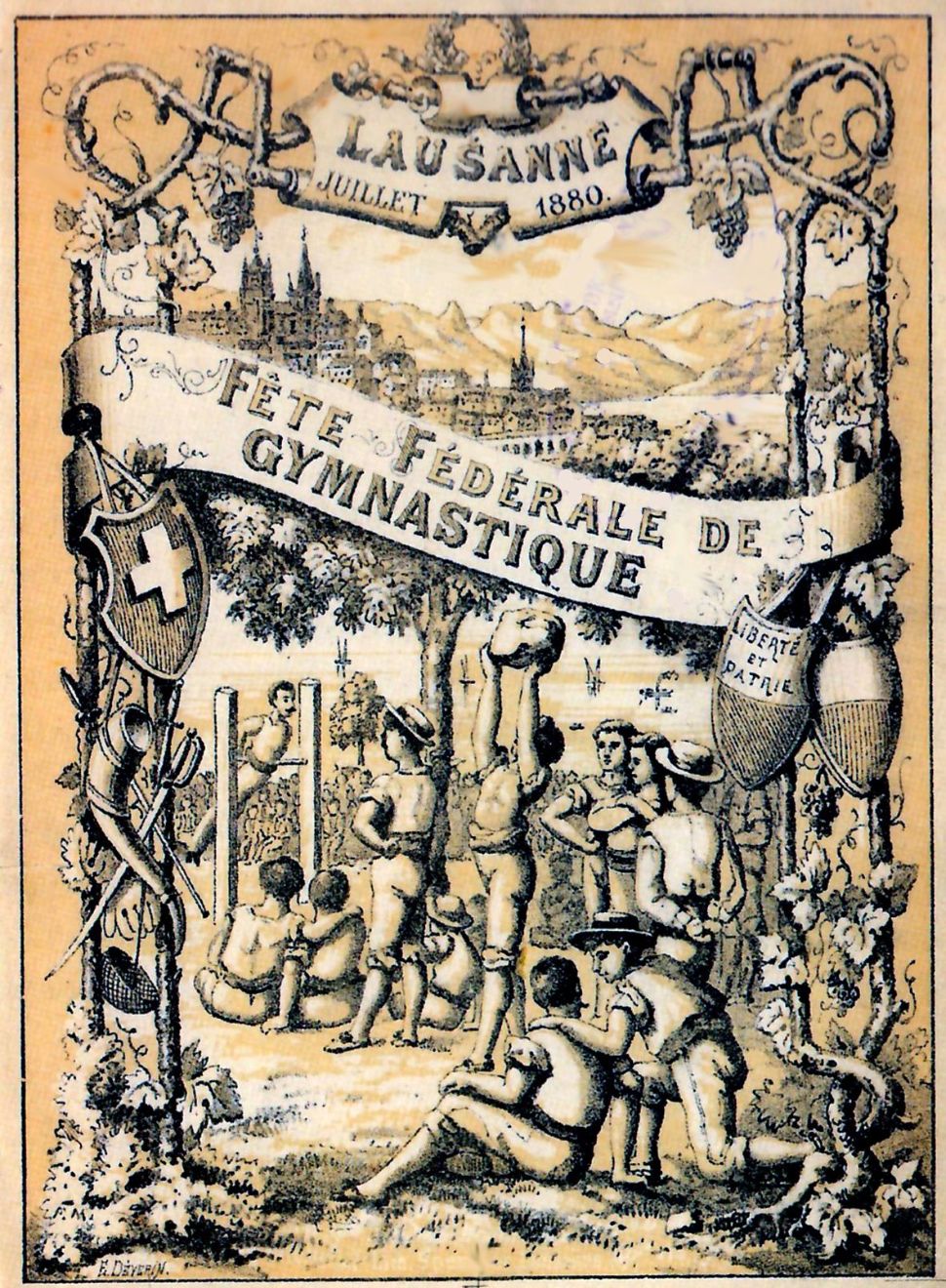

La Fête fédérale de 1880

En 1880, le réseau ferroviaire s’est largement étoffé et la gymnastique s’installe progressivement dans tout le territoire national, grâce notamment à l’introduction de disciplines nationales (lutte, lever et jet de pierre). La participation est de 1’200 gymnastes, nouveau record fédéral.

Le CO est présidé par Lucien Vincent, ancien président de Lausanne-Bourgeoise, député libéral et éditeur de la Gazette de Lausanne. Louis Ruchonnet, président d’honneur, est en outre responsable du comité des réceptions. Il entre au Conseil fédéral l’année suivante. Les nombreux discours prononcés au cours des séances et banquets valorisent avec grandiloquence le patriotisme, l’ordre, et le courage.

L’essentiel de la Fête se déroule à nouveau à Montbenon: place de concours marquée par un arc de triomphe, pavillon des prix, cantine de 1’500 places, carrousels. La presse locale vante la parfaite organisation de la manifestation, l’excellente tenue des gymnastes, les rues fleuries et pavoisées, ainsi que la présence d’un public nombreux. Malgré un temps radieux, c’est un nouveau déficit important qui ternit le bouclement des comptes, à la charge de Lausanne-Bourgeoise, société organisatrice.

Une polémique surgit: le Tribunal fédéral dont le siège a été attribué à Lausanne, a besoin d’un Palais de Justice digne de ce nom et il est prévu de l’installer à Montbenon. Encouragés par la Feuille d’Avis de Lausanne, des opposants lancent une pétition visant à sauvegarder cet espace et recueillent des milliers de signatures, notamment sur la place de fête. Ils y installent une banderole noire: «Montbenon a reçu les Confédérés pour la dernière fois»! Le Tribunal (aujourd’hui de district) sera édifié, ce qui n’empêche pas le CO de 2025 de revenir à Montbenon pour quelques épreuves et la cérémonie de transmission de la bannière fédérale.

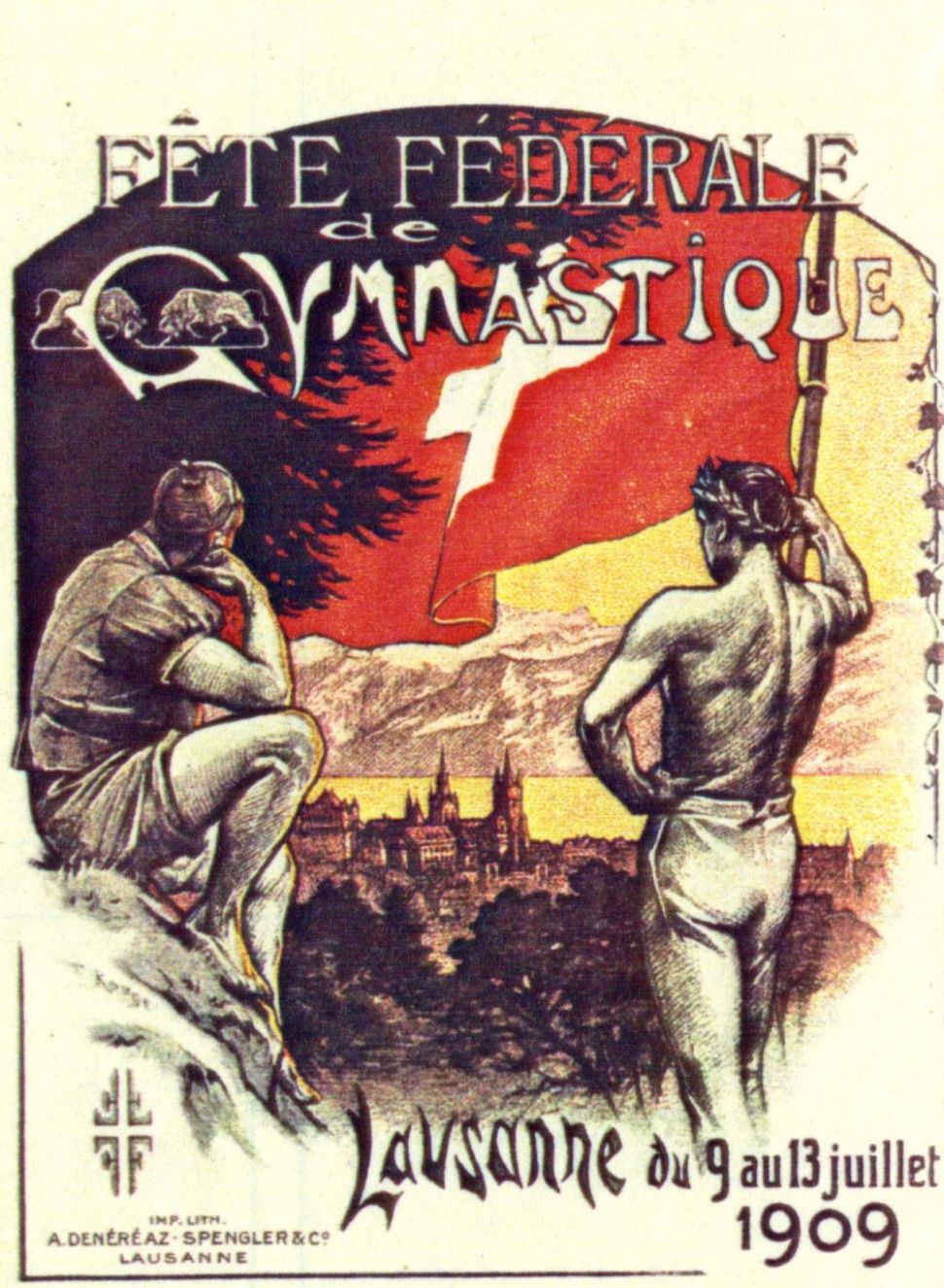

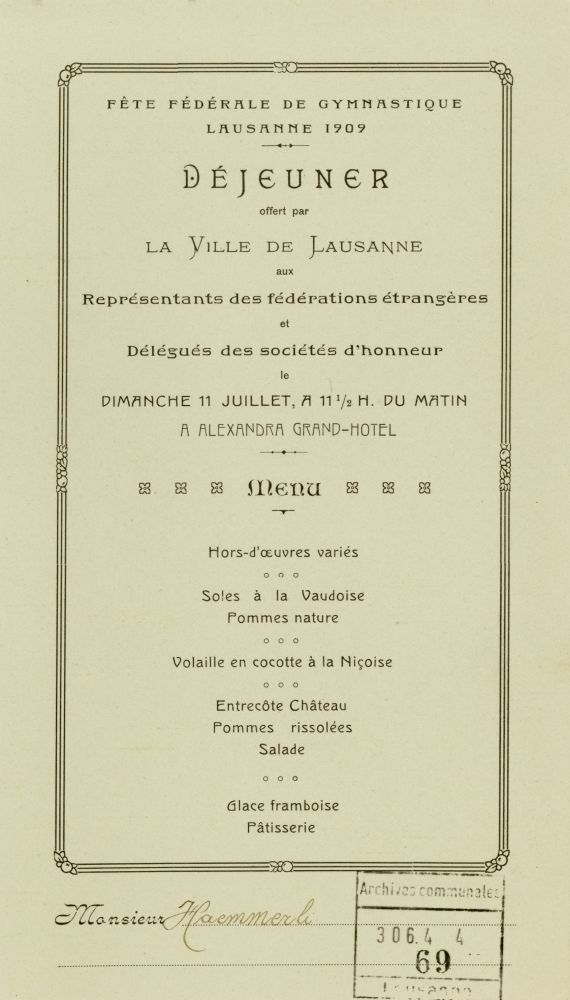

La Fête fédérale de 1909

Nouveau record fédéral de participation en 1909: la SFG s’est largement implantée dans le pays et ce sont plus de 8’000 gymnastes qui participent aux concours de Lausanne. On a à nouveau fait appel à un politicien de premier plan pour présider le CO: le conseiller d’État et futur conseiller fédéral radical Camille Decoppet. Le maître de gymnastique lausannois Ernest Hartmann, président de la Commission technique de la SFG, est la cheville ouvrière de la manifestation.

Montbenon n’offrant plus assez de place, c’est l’esplanade de Beaulieu qui accueille la quasi-totalité de la manifestation: concours, cérémonies officielles, gradins provisoires pour 30'000 personnes, cantines de 10'000 et 4'000 places assises. Le site est quasiment à l’extrémité nord de l’urbanisation, éloigné du centre historique et de la gare, mais avec un réseau de tramways électriques assez étoffé. Une trentaine d’écoles, aménagées avec des milliers de couvertures militaires et des tonnes de paille, servent de dortoirs. Tout est magnifiquement préparé, mais la météo du mois de juillet est catastrophique, et la Fête est gâchée par la pluie: les concours ont lieu sur un sol détrempé ou dans les cantines bondées, le grand cortège se déroule au milieu des parapluies et non sous le ciel bleu que montrent les cartes postales dessinées et imprimées à l’avance! Mais les gymnastes gardent le sourire et leur comportement est salué par la presse.

Au milieu de la Fête, le CO se sent obligé d’annoncer qu’il prévoit un gros déficit. Le comité de la Société cantonale de gymnastique décide de proposer la semaine suivante une manifestation de solidarité: soirées sous la cantine et spectacle gymnique le dimanche. La majorité des sociétés vaudoises est là pour des démonstrations et pour rejouer les exercices d’ensemble; 2’000 écolières et écoliers de Lausanne présentent les exercices d’ensemble supprimés la semaine précédente. Résultats: plusieurs insolations et succès complet! Les listes de souscription, la tombola et la revente de la paille ou des bouteilles de vin restées en cave, permettent finalement un bénéfice de plus de 32'000 francs.

Un groupe de gymnastes féminines de Gênes, très disciplinées et sagement vêtues, a été invité à se présenter à diverses reprises; elles obtiennent un franc succès et même un prix, probablement le premier remporté par des femmes dans une Fête fédérale!

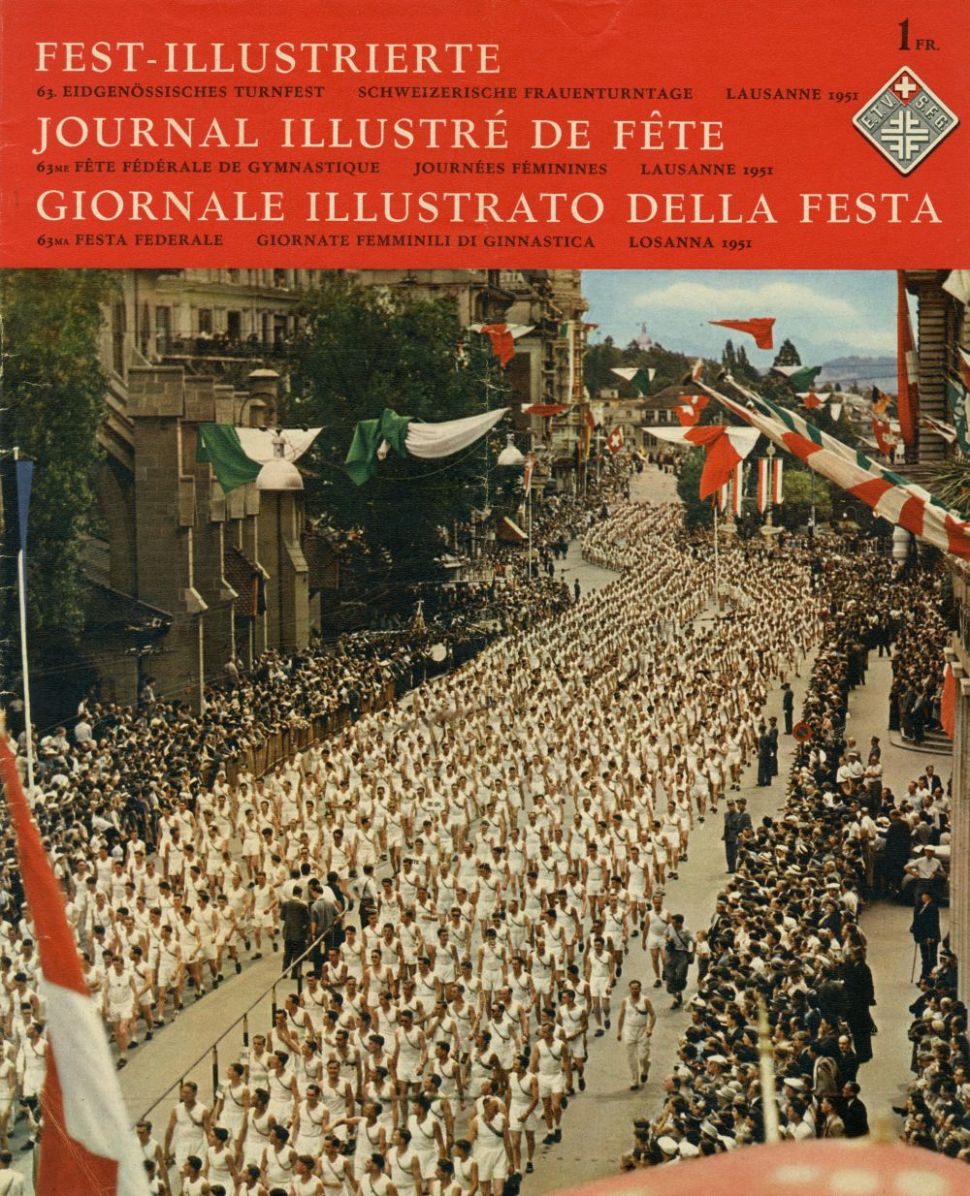

La Fête fédérale de 1951

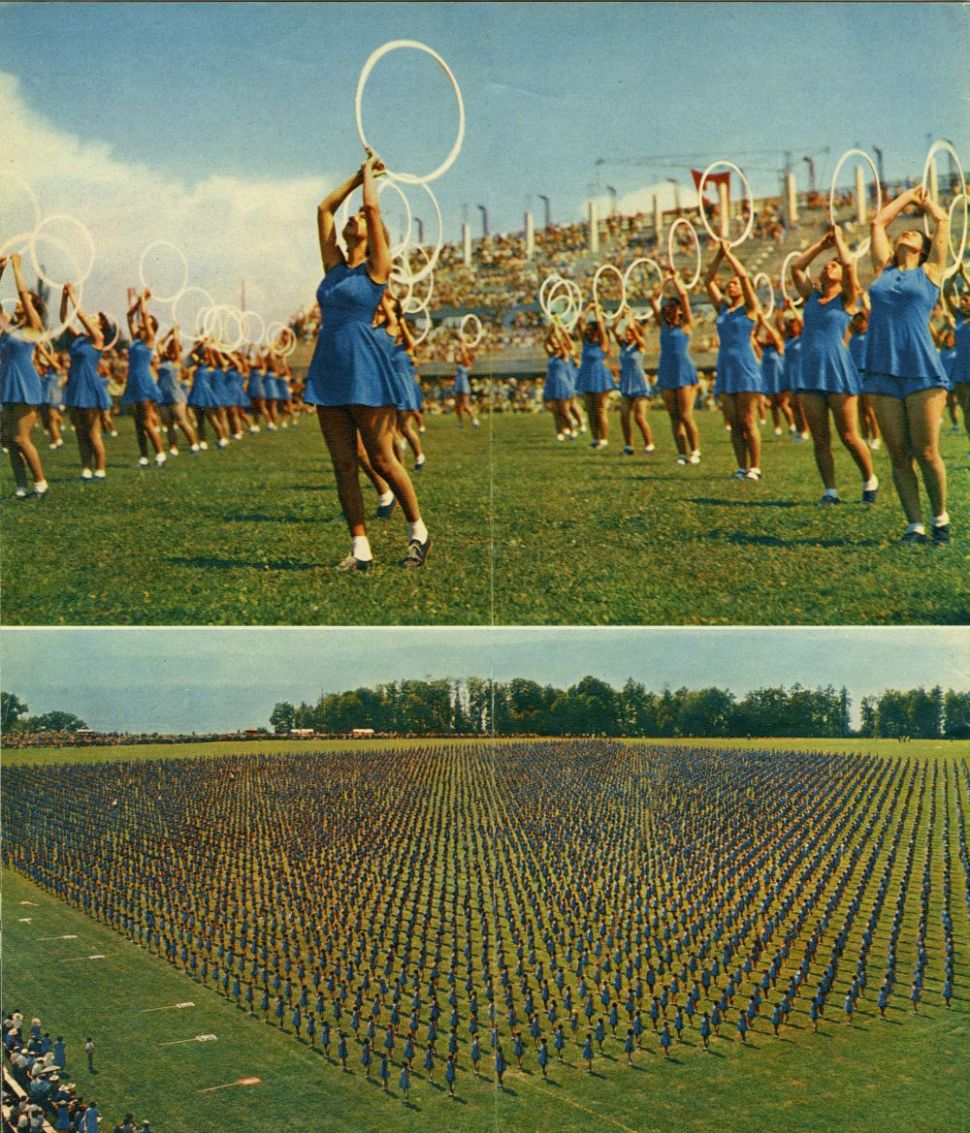

En 1951, le monde a changé: les femmes ont droit à des Journées fédérales féminines, qui ont lieu une semaine avant la Fête masculine. L’Association suisse de gymnastique féminine (ASGF) estime que la préparation d’une telle manifestation nuit au travail de base dans les sociétés et ne doit pas avoir lieu aussi souvent que les réunions masculines. Après la première édition féminine de 1932 et la seconde de 1947, celle de Lausanne en 1951 n’a été acceptée qu’à titre de «cas particulier» (Sonderfall) sur l’insistance des gymnastes romandes. Une journée de productions libres, de jeux et d’épreuves individuelles d’athlétisme, le tout sans classement, se déroule le samedi, tandis que des jeux, courses d’estafettes et exercices d’ensemble, ont lieu le dimanche. C’est un succès puisque 11'000 gymnastes y participent sous un soleil de plomb, en tenue officielle (robe bleue courte).

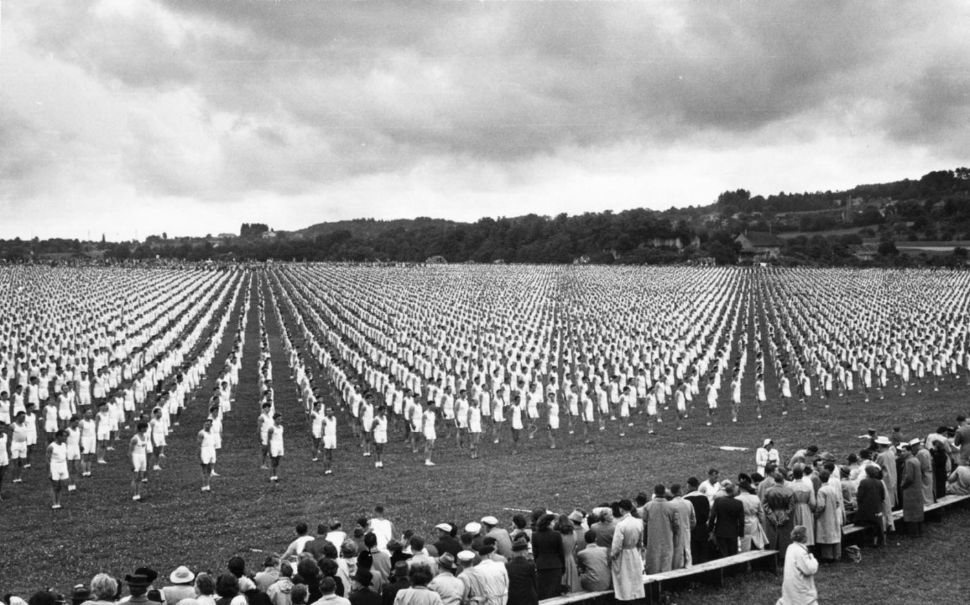

La semaine suivante, plus de 22'000 gymnastes masculins, en tenue obligatoire blanche (maillot et «cuissettes» pour le cortège et les exercices d’ensemble), envahissent la capitale vaudoise. C’est l’armée blanche, chère au général Guisan, qui considère les sociétés de gymnastique comme un élément constitutif de la formation des citoyens-soldats. Une fois de plus, la Fête de Lausanne bat un record de participation. La météo est à peine meilleure qu’en 1909 mais les installations sont moins rudimentaires et les concours moins perturbés. Un bénéfice de 40'000 francs récompense les efforts des organisateurs.

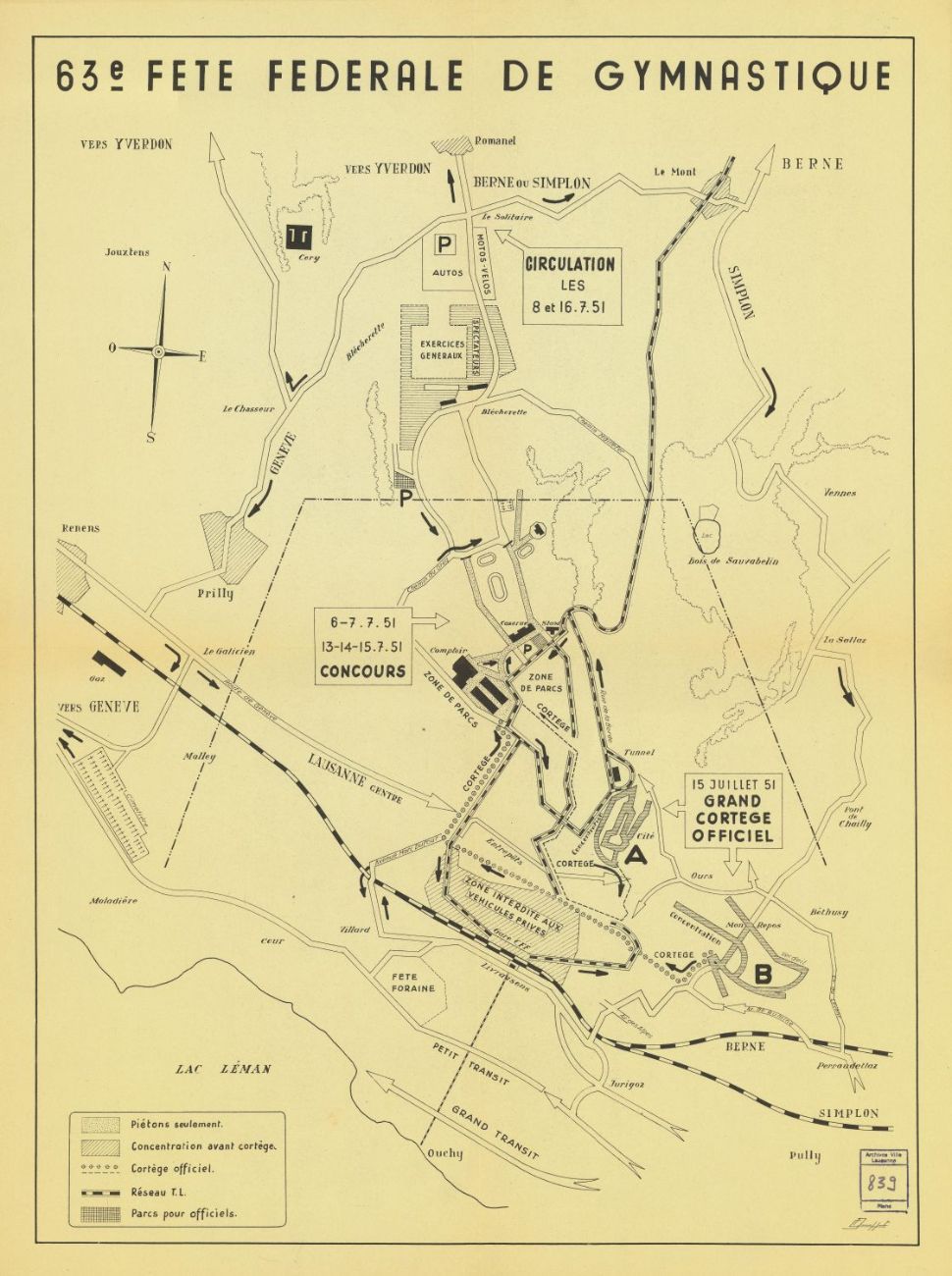

La place de Beaulieu étant occupée par les bâtiments du Comptoir, où ont cependant lieu certains concours, la Fête «monte» donc encore. Les épreuves se déroulent principalement au nord du centre névralgique logé aux Casernes: Parc des sports de la Pontaise, stade de Bois-Gentil, des Marronniers, terrain du Racing-Club à la Pontaise. L’aérodrome de la Blécherette accueille les cérémonies de clôture féminine et masculine avec les exercices généraux.

Le Comité d’organisation provisoire est présidé par le conseiller d’État Rodolphe Rubattel. Élu au Conseil fédéral à fin 1947, il est remplacé au CO par un autre conseiller d’État radical, gymnaste de la société d’Aubonne, Paul Nerfin. Il quitte le Conseil d’État en 1950 et prend la direction de la BCV.

En prévision de la foule attendue et de l’important trafic prévu au niveau des transports publics, la Municipalité de Lausanne (à majorité radicale-libérale) décide d’interdire complètement l’accès de la place de la Gare aux voitures et camions pendant certaines journées et soirées. Le Peuple, journal socialiste, se fait le porte-voix des commerçants et restaurateurs du quartier en critiquant la rigueur dans l’application de la mesure!

Et la Fête fédérale de 2025?

Le CO va donner à cette 77e Fête fédérale une tonalité très différente, 74 ans après la dernière édition vaudoise. Les gymnastes féminines et masculins partagent un calendrier et des emplacements communs, et les concours sont variés et presque tous mixtes. Les jeunes gymnastes y ont leur place, de même que les seniors. Un programme adapté est proposé aux sportives et sportifs en situation de handicap. De nombreux jeux sont disputés, de même que des disciplines nouvelles comme le Parkour. Le tout est réparti de la Tuilière à Ouchy, Vidy et Dorigny, en passant par Beaulieu et Montbenon. Il n’y a plus d’exercices d’ensemble mais un grand cortège en ville est prévu, de forme nettement moins militaire. Les discours plus rares, plus courts et moins grandiloquents, n’ont pas oublié l’amour du pays, mais ont également valorisé la cohésion entre les cultures et les générations. Ce qui a le moins changé depuis 1855, c’est finalement l’ambiance des cantines!

Jean-François Martin, historien et enseignant, membre de la division marketing, communication, archives de l’association GymVaud, avril 2025

Pour en savoir plus

- Mayencourt Gil, «Faire nation en faisant de la gymnastique, une histoire culturelle et sociale de la Société fédérale de gymnastique (1853-1914)», Éditions Alphil, Neuchâtel, mai 2025.

- Triet Maximilian, Schildknecht Peter, Les Fêtes fédérales de gymnastique, coup d’œil sur un événement national, «Schweizer Beiträge zur Sportgeschichte», Band 4/2002, STV-FSG et Weltbild Olten. Disponible en ligne

- Martin Jean-François, «Cinq Fêtes fédérales de gymnastique à Lausanne: 1855, 1880, 1909, 1951 et… 2025». Non publié, disponible en ligne

- Martin Jean-François, «D’une gymnastique monocolore à une mosaïque multicolore». Non publié, disponible en ligne

Les Archives de la Ville de Lausanne

Service des bibliothèques et archives

Rue du Maupas 47

1004 Lausanne

_1909_Section_Exercices_generaux006_brut.2025-03-28-08-55-01.jpg)

_1909_Section_Dames_Gênes_brut.2025-03-28-08-55-59.jpg)