D’une gymnastique monocolore à une mosaïque multicolore

La gymnastique pratiquée lors des Fêtes fédérales ayant eu lieu à Lausanne a fortement changé entre 1855 et 2025 en fonction de l’évolution des engins et des tenues, mais aussi et surtout du rôle social et civique que s’est attribué la Société fédérale de gymnastique (SFG).

La Fête fédérale de 1855

La gymnastique pratiquée lors de la Fête fédérale de 1855 à Lausanne se limite à deux concours individuels (engins, nationaux) et quelques concours spéciaux. Environ 400 gymnastes sont présents, surtout pour les assemblées ; 33 participent aux concours individuels. La participation aux concours spéciaux n’est pas connue, mais 13 gymnastes y obtiennent un prix.

Le programme du concours aux engins comprend des exercices imposés: reck, barres, cheval d’arçons, préliminaire (exercices de maintien), un saut (perche ou hauteur) jugé esthétiquement. Ce programme est directement tiré de la pratique de la gymnastique allemande (Turnen) qui a fortement inspiré les débuts de la gymnastique suisse. Les exercices se limitent à une suite de positions avec de rares élans.

Pour faciliter l’intégration des sociétés de régions rurales et se donner une teinte helvétique, la Société fédérale de gymnastique (SFG) introduit à Lausanne une nouvelle discipline qu’elle nomme «exercices nationaux» et qui reprend des éléments pratiqués de longue date dans les montagnes et les campagnes: lutte suisse (à la culotte) et lutte libre, lever de pierre (25 kg pour un bras, 50 kg pour deux bras), jet de pierre (25 kg). Une couronne de laurier coiffe les meilleurs gymnastes aux engins, le chêne étant réservé aux nationaux, tout comme en 2025.

Les concours spéciaux ont quant à eux des règles variant d’une fête à l’autre. À Lausanne: escrime (rapière, pointe et sabre), course, saut (longueur et hauteur), javelot «en ligne courbe» (distance) et «en ligne droite» (sur cible). Ces épreuves spécialisées ne donnent pas lieu à une distribution de couronnes.

La Fête fédérale de 1880

La Fête de 1880 comporte les mêmes concours individuels. Des éléments libres complètent le programme des engins ainsi qu’un grimper de corde, que l’on retrouve dans les concours spéciaux (10 m).

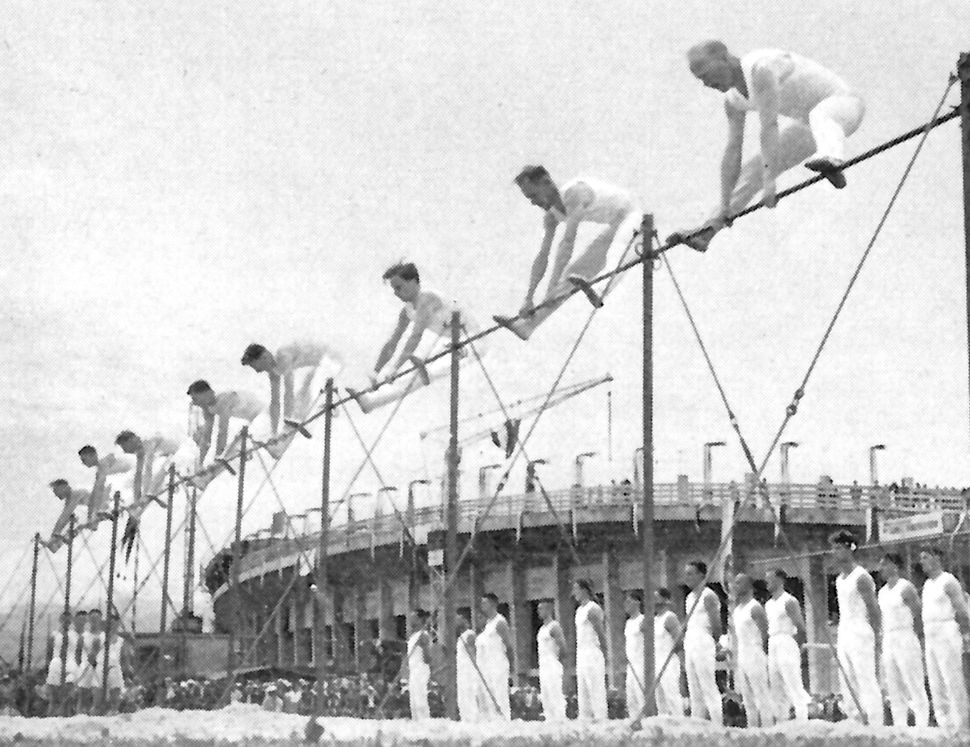

Une importante innovation a été introduite en 1859 : le concours de sections. Il comporte trois parties: (1) exercice libre à choix (reck, barres, cheval, poutre, saut ou préliminaire avec canne); (2) programme d’exercices obligatoires progressifs, déterminés sur place (à un engin tiré au sort par le jury) et que le moniteur doit répartir entre ses gymnastes; (3) exercices préliminaires avec et sans canne. L’évaluation est basée sur la direction et le commandement, l’exécution individuelle, l’ensemble et la difficulté.

Les exercices d’ensemble, introduits en 1862 et reprenant les préliminaires avec cannes, auraient dû être exécutés en musique les 3e et 5e jours de la fête. Ils ont été supprimés le dimanche à cause de la chaleur; 688 gymnastes y ont participé le mardi, mais sans musique suite à un malentendu avec la fanfare.

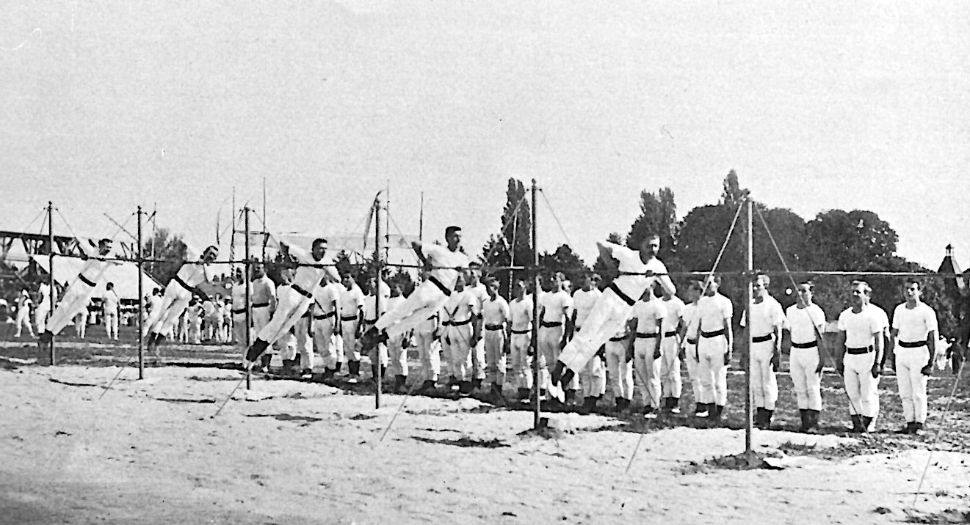

Les tenues des gymnastes (culotte ¾ et maillot à manches courtes) sont en toile robuste de couleur écrue ou blanche, avec une ceinture en tissu de couleur. Le formel militaire est de rigueur dans toutes les activités: les gymnastes assument pleinement leur statut de citoyens-soldats.

La Fête fédérale de 1909

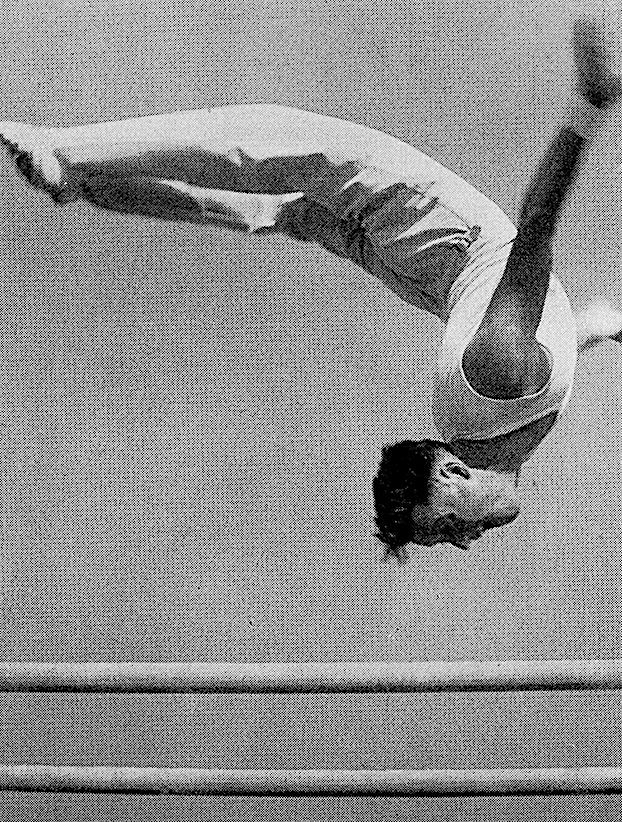

En 1909, les concours individuels se sont rapprochés de leur forme actuelle. Ceux que l’on nomme maintenant «les artistiques» disputent 12 épreuves: exercices libres et obligatoires aux barres parallèles, au cheval d’arçons, au préliminaire (sol sans acrobaties) et au reck, dont la barre amincie permet les grands tours, ainsi que 4 sauts jugés sur l’exécution: cheval, hauteur, longueur, perche. Les nationaux ont également 12 parties à leur programme: lever de pierre d’un bras (25 kg) et des deux bras (50 kg), jet de pierre (20 kg) avec et sans élan, saut combiné (longueur-hauteur), préliminaire imposé, 3 passes de lutte suisse et 3 de lutte libre. Les concours spéciaux sont complétés par le jet du boulet et le saut à la perche. Le jet du javelot se fait sur cible humanoïde. Le résultat de la course est basé sur la distance parcourue en 25 secondes. Une épreuve de natation en eau libre (190 m) est proposée dans le lac.

Le concours de sections comprend obligatoirement un préliminaire (marche, pas de course et changements de formation, mouvements de maintien imposés), une suite de sauts artistiques sur une haie et une barrière (costal, facial, dorsal), un exercice libre (2 éléments par gymnaste) à choisir entre barres, reck, cheval d’arçons, combinaison d’engins, massues ou haltères. Les 454 sections sont réparties en 4 catégories en fonction des effectifs. Les critères d’évaluation sont, à quelques nuances près, les mêmes qu’en 1880. Les sections remportent une couronne de laurier (dès 138 pts), de chêne (dès 125 pts) ou un diplôme.

Les exercices d’ensemble (repris pour les préliminaires imposés) ont été composés par le Lausannois Ernest Hartmann, président technique fédéral. Entraînés par une fanfare, les mouvements sont inspirés de la gymnastique suédoise dans une logique physiologique. La tenue reste celle de 1880, la plupart des hommes portant en outre un chapeau de paille.

Un concours de productions sur scène (chant, pyramides, ballets, escrime, etc.) permet à un groupe de gymnastes italiennes d’obtenir un prix pour une production très applaudie. Participant également à la cérémonie de clôture, ces Génoises ne sont pas pour rien dans le développement ultérieur des sociétés féminines vaudoises. Les exercices d’ensemble de 2'000 écolières et écoliers lausannois constituent une autre primeur pour les filles, tout de blanc vêtues.

La Fête fédérale de 1951

En 1951, l’Association suisse de gymnastique féminine consent à proposer à Lausanne 2 Journées fédérales une semaine avant la fête masculine. 11'000 femmes participent à des tournois de jeux (balle à la corbeille, volleyball, etc.), des courses d’estafette et quelques démonstrations de sociétés, le tout sans classements. Des épreuves individuelles d’athlétisme sont proposées (saut en longueur et en hauteur, 80 m, lancer du disque ou de la balle à lanière, jet du boulet) mais la gymnaste doit se contenter de connaître sa performance personnelle. À part dans 3 productions de sociétés, les agrès sont absents de la manifestation. La journée du dimanche est consacrée principalement aux exercices d’ensemble: 11'000 gymnastes se réunissent à la Blécherette pour un programme tout en souplesse avec massues, accompagné de la musique du «Vigneron» de Carlo Boller. Depuis 1932, les gymnastes féminines ont abandonné les lourdes robes longues d’autrefois, blanches ou marine, au profit de robes courtes, couleur bluet imposée, dissimulant à peine une grossière culotte du même tissu.

Pour les hommes, la tenue blanche est également celle qui a été introduite en 1932: maillot (marcel), pantalon olympique (fuseau) ou cuissette qui remplacent avantageusement la culotte ¾ ! Les couleurs et les formes différentes ne seront admises, tant pour les hommes que pour les femmes, qu’à la fin des années 1960. Les 18'000 gymnastes défilant dans cette tenue obligatoire lors du grand cortège dans les rues de Lausanne, au pas et drapeaux au vent, donnent une forte impression d’unité, de force et de discipline militaire. De quoi satisfaire le général Guisan, à la retraite mais toujours présent dans les fêtes de gymnastique pour encourager son «armée blanche»!

Le concours individuel artistique comprend les engins actuels (dont le sol qui se pratique dans l’herbe avec des éléments acrobatiques), mais aussi le saut à la perche artistique et la course de 100 m. Ces deux disciplines seront retirées du programme international puis fédéral au cours des années suivantes. Le concours lausannois est de très haut niveau puisque les 7 premiers classés ont été champions du monde (individuels ou par équipe à Bâle en 1950) ou olympiques (à Londres en 1948)!

Le concours des jeux nationaux se compose de 5 «avant-luttes» (lever de pierre d’un bras, jet de pierre, saut combiné, exercice au sol, 100 m ou saut en longueur) qui en font une épreuve très complète, suivis de 2 passes de lutte libre et 3 de lutte suisse.

Les concours spéciaux ont été supprimés après 1922 au profit du décathlon olympique, dont les meilleurs athlètes reçoivent une couronne d’olivier. Les disciplines sont les mêmes qu’aujourd’hui: 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m haies, sauts en longueur, en hauteur et à la perche, boulet, javelot, disque.

Le concours de sections a considérablement évolué, s’adaptant aux possibilités et aux goûts variés des 1’191 sections classées. Elles ont le choix entre 5 types de concours en 3 parties. La course d’estafettes est obligatoire pour toutes les sections, de même que l’exercice de marche et de préliminaire. C’est la troisième discipline à choix qui fait la distinction: (A) engins à choix (barres, reck, cheval, anneaux, anneaux balançants); (B) athlétisme à choix (longueur, hauteur, boulet); (C) combinaison engin-athlétisme (les mêmes gymnastes exécutant les 2 disciplines); (D) combinaison de 2 engins pour une partie de la section et de 2 branches athlétiques pour un autre groupe); (E) 1 engin pour une partie et combinaison de 2 branches athlétiques pour l’autre. En outre, dans chaque type, 8 divisions sont prévues en fonction des effectifs. Il y a donc en théorie 40 classements différents!

Si les mouvements se sont assouplis et allégés, le formel du concours reste extrêmement rigide, même pour les disciplines athlétiques : les gymnastes sont alignés et annoncés au garde-à-vous, les exercices sont commandés à la voix, la note tient compte de l’autorité du moniteur et de la discipline de la section.

Les exercices généraux présentés à la Blécherette par plus de 20'000 gymnastes sont accompagnés de la même musique que celle des gymnastes féminines, mais les 48 haut-parleurs dispersés et enfouis dans le terrain ne sont pas bien audibles, ce qui nuit quelque peu à l’effet de masse escompté.

Et la Fête fédérale de 2025?

C’est une gymnastique très différente qui a été vue en juin 2025. À la fin des années 1960, deux changements majeurs sont intervenus: la gymnastique féminine s’est ouverte à la compétition, et la gymnastique masculine a remplacé la note de discipline-commandement par une note de conception, favorisant l’originalité au lieu de la rigidité. Simultanément, les tenues se sont libérées (formes et couleurs), la musique s’est généralisée en gymnastique à mains libres puis dans les productions aux engins. Enfin la mixité - autorisée dès la Fête fédérale de 1984 dans le concours de sections masculin et généralisée depuis celle de 1996 - a complètement modifié l’ambiance des fêtes. Une production aux barres parallèles ou aux anneaux balançants de 2025 doit être une chorégraphie spectaculaire, dynamique, originale. De nouvelles disciplines plus ludiques permettent aux groupes non spécialisés ou de seniors de participer au concours de sociétés, comme on le nomme maintenant. L’évolution technologique du matériel, et notamment l’arrivée de différents types de tapis à partir des années 1950, contribue également au renouvellement des formes gymniques.

À côté des disciplines individuelles plus que centenaires (artistique, nationaux et athlétisme), la gymnastique-danse, la gymnastique rythmique, l’aérobic et les agrès (variante de la gymnastique artistique en sport de masse) ont reçu droit de cité dans les Fêtes fédérales. Les jeux sont largement présents depuis les années 1960: notamment la balle au poing et la balle à la corbeille, prisées de longue date par les Alémaniques, le volleyball et le handball, mais aussi l’indiaca ou la balle au filet plus récente. Le waterings (anneaux balançants avec sortie en plongeon aquatique), invention vaudoise, sera présent comme en 2019, et l’on verra pour la première fois en juin du dodgeball et du parkour! Enfin un concours de sociétés, proche de celui des adultes, est proposé aux groupes d’âge scolaire depuis 1984. Le handisport est également invité à la Fête fédérale de 2025.

Ainsi, de la gymnastique masculine de 1855, rigide et très monocolore à tous points de vue, on est passé en 2025 à une mosaïque multicolore et inclusive!

Jean-François Martin, historien et enseignant, membre de la division marketing, communication, archives de l’association GymVaud, mai 2025

Pour en savoir plus

- Mayencourt Gil, «Faire nation en faisant de la gymnastique, une histoire culturelle et sociale de la Société fédérale de gymnastique (1853-1914)», Éditions Alphil, Neuchâtel, mai 2025.

- Triet Maximilian, Schildknecht Peter, Les Fêtes fédérales de gymnastique, coup d’œil sur un événement national, «Schweizer Beiträge zur Sportgeschichte», Band 4/2002, STV-FSG et Weltbild Olten. Disponible en ligne

- Martin Jean-François, «Cinq Fêtes fédérales de gymnastique à Lausanne: 1855, 1880, 1909, 1951 et… 2025». Non publié, disponible en ligne

- Martin Jean-François, «Des Fêtes fédérales de gymnastique témoins de leur époque». Non publié, disponible en ligne

Les Archives de la Ville de Lausanne

Service des bibliothèques et archives

Rue du Maupas 47

1004 Lausanne