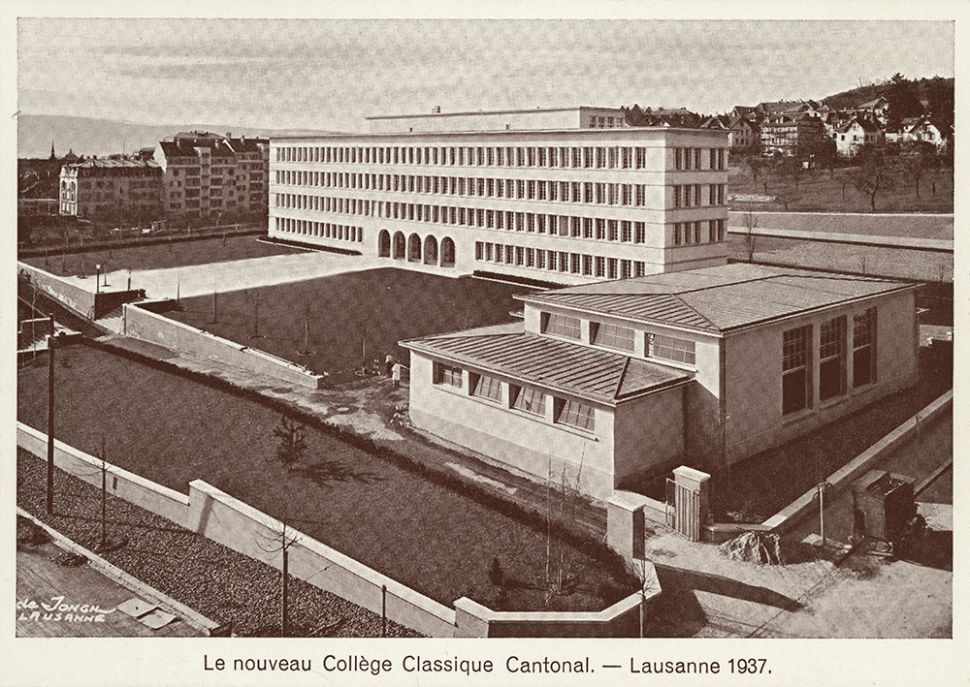

Collège classique

Monumental

Le Collège classique se présente comme un monumental monolithe dédié à l’enseignement

En bref

Adresse: Béthusy 7 (avenue de)

Affectation: Bâtiment administratif, d’enseignement et d’habitation

Style: Modernisme modéré

Architecte: Charles Thévenaz, Lausanne

Réalisation: 1937

Recensement architectural: note 2 - objet d'intérêt régional

Ce qu’il faut savoir

Le Collège classique cantonal est un long bâtiment symétrique et monumental de quatre niveaux situé dans un espace dégagé avec un grand préau devant et, à l’arrière, un terrain de sport.

Il est composé de deux corps. Le premier, le principal, est posé au sol et abrite les classes, le second, à l’arrière, est serti par le premier. Il est partiellement surélevé avec un rez-de-chaussée légèrement en retrait et des côtés évidés. De quatre niveaux également, son niveau supérieur dépasse la toiture du corps principal et constitue l’attique de l’ensemble. Une corniche ceint les deux corps et un couvert marque bien la partie basse du corps secondaire. La volumétrie de l’annexe, c’est-à-dire la salle de gymnastique située juste à côté, suit le même principe avec deux corps décalés qui s’interpénètrent.

L'entrée principale, située face à l'avenue de Béthusy, incorpore un large escalier central de quelques marches. La façade, orientée plein sud, est creusée d’un portique de cinq arches en plein cintre au rez-de-chaussée. Les trois autres étages sont composés de bandes de fenêtres serrées assurant une importante luminosité aux classes. La façade arrière, au nord, se compose de sections de fenêtres plus petites, résultant de l’occupation intérieure: sanitaires sur les côtés et doubles escaliers au centre avec grands halls aux étages.

La structure porteuse du bâtiment est en béton et est composée de quatre rangées de piliers carrés et de quelques murs. Deux rangées se situent dans les longues façades et les deux autres se trouvent de part et d’autre du couloir intérieur. Cette structure définit le rythme des locaux ainsi que celui des fenêtres sur toutes les façades. Grâce à cette disposition structurelle, les façades comportent de nombreuses fenêtres séparées simplement par les piliers et, parfois, par des pans de murs. C’est notamment ce qui permet que le corps secondaire, celui des sanitaires, comporte des fenêtres en bandeau avec retournements aux angles. La structure porteuse ponctuelle permet également le dégagement du portique de l’entrée et ceux à l’arrière situés juste sous les sanitaires. Ces espaces couverts à l’arrière du bâtiment étaient destinés à abriter les bicyclettes des élèves.

L’esthétique du bâtiment est sobre et rationnel. Elle marie la modernité (rationalité et dépouillement ornemental) et le classicisme (bandeaux des fenêtres, des corniches et portique en arcades).

La disposition des locaux à l’intérieur est très simple : les classes et les bureaux sont au sud, les locaux sanitaires au nord. Cette disposition vient de l’obligation faite aux architectes, lors du concours organisé en 1934, de ne mettre aucune classe au nord du bâtiment.

Le concours, organisé par l’Etat de Vaud, faisait suite à l’augmentation du nombre de jeunes gens en âge de scolarité et à la nécessité, déjà exprimée en 1932, de construire un nouveau Collège classique cantonal. Après le concours, le Grand Conseil, soit l’organe législatif du Canton de Vaud, vota les crédits en 1935 pour la construction du nouveau bâtiment et au printemps 1937 les élèves purent y entrer.

Pour le concours, outre l’orientation des classes, quelques contraintes avaient été imposées aux concurrents. Les classes étaient prévues pour 24 ou 36 élèves et leurs dimensions minimales avaient été fixées: longueur de 7 m; profondeur de 6,6 m; hauteur de 3,5 m. L’éclairage naturel devait impérativement arriver aux élèves et à leur pupitre par la gauche ou également par l’arrière.

L’objet du concours n’avait pas porté que sur la construction d’un nouveau collège. Il s’agissait aussi pour les concurrents d’imaginer comment occuper le vaste terrain mis à disposition et figurer l’implantation de futurs bâtiments de logements. C’est d’ailleurs ce qui a dicté l’emplacement de deux rangées d’immeubles, l’une le long de la rue Mathurin-Cordier (voir l’objet Ours-Béthusy) et l’autre le long de la rue Edouard-Payot (voir l’objet Payot 2-12). Le projet prévoyait également des rangées de bâtiments tout au nord du terrain où a finalement pris place une autre école (voir l’objet Collège secondaire mixte).

Après l'analyse par le jury des 84 projets reçus, le premier prix avait été décerné au projet n° 36 intitulé «Classique» de Charles Thévenaz. Le jury avait notamment relevé un «très bon lotissement en harmonie avec l'implantation du collège».

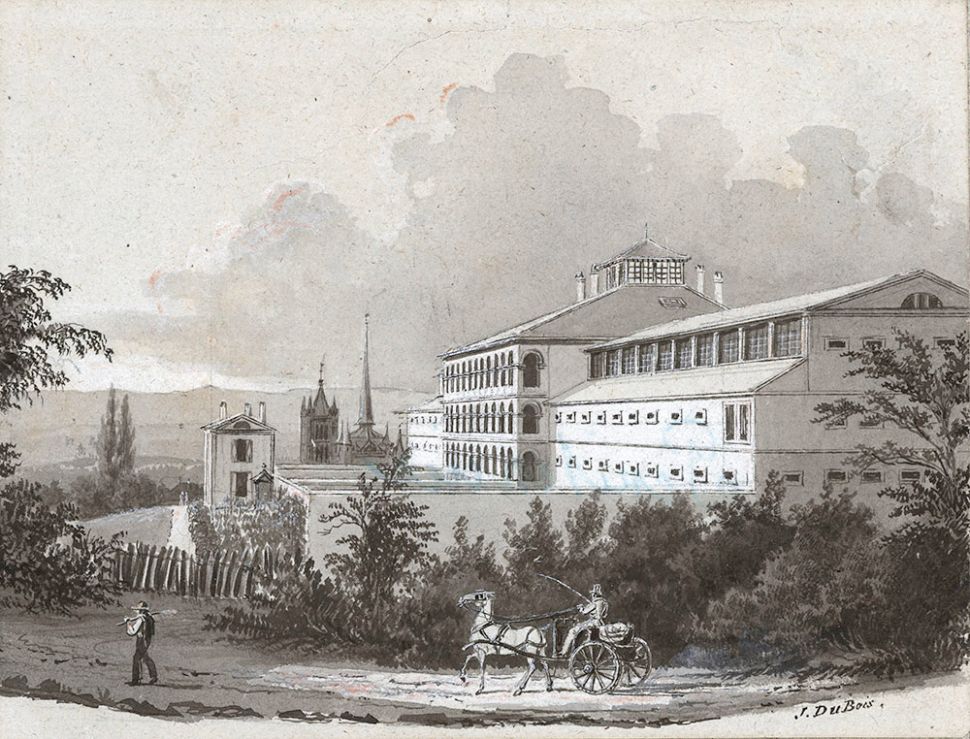

Le terrain mis à disposition du nouveau collège et des éventuels lotissements alentour avait été celui occupé par l’ancien pénitencier construit de 1822 à 1826 et conçu par Adrien Pichard, ingénieur et architecte de l’Etat de Vaud, puis désaffecté en 1929. Une route avait même été envisagée lors du concours pour relier la rue du Bugnon et l’avenue de la Dôle. Cette route n’a pas été réalisée, mais la liaison, piétonne, existe aujourd’hui au nord du terrain de sport du collège. Par ailleurs, l’avenue de Béthusy avait été élargie à l’occasion de la construction du collège.

Lors de la construction du collège, le terrain était dépourvu de toute plantation. Peu après, des arbres ont été plantés et ce sont ceux qui aujourd’hui donnent une qualité si appréciable au site. À l’origine, le terrain était en pente. Il a fallu l’aplanir en construisant un mur de soutènement au sud afin d’offrir un préau et un terrain de sport horizontaux. Pour gravir le dénivelé, un long escalier central et deux rampes latérales avaient été construites.

Au début du XIXe siècle le terrain était encore agricole: il faisait partie de la campagne de Montagibert. Les premières densifications urbaines se développèrent dès le milieu du XIXe siècle et furent les terrains le long de la rue du Bugnon à l’ouest et ce qui deviendra le quartier de baraquements du Pécos à l’est.

Curiosité

Le collège a été construit très rapidement avec peu de moyen et une approche rationnelle. Le seul luxe que s’était permis l’architecte avait été, selon ses propres mots, «la lumière et l’espace».