École de Médecine

Au bord de la falaise

Les trois volumes bas de l’École de médecine sont nichés au fond du terrain

En bref

Adresse: Bugnon 9 (rue du)

Affectation: Bâtiment médico-social

Style: Moderne

Architecte: Marc Piccard, Lausanne

Ingénieur: Alfred Breguet, Lausanne

Réalisation: 1959

Recensement architectural: note 2 - objet d'intérêt régional

Ce qu’il faut savoir

Au fond d’une longue esplanade, agrémentée de quatre bassins carrés, s’étale l’Ecole de médecine. Déployée en forme de U dissymétrique, cette construction comporte trois corps de bâtiment en bordure d’une falaise de molasse.

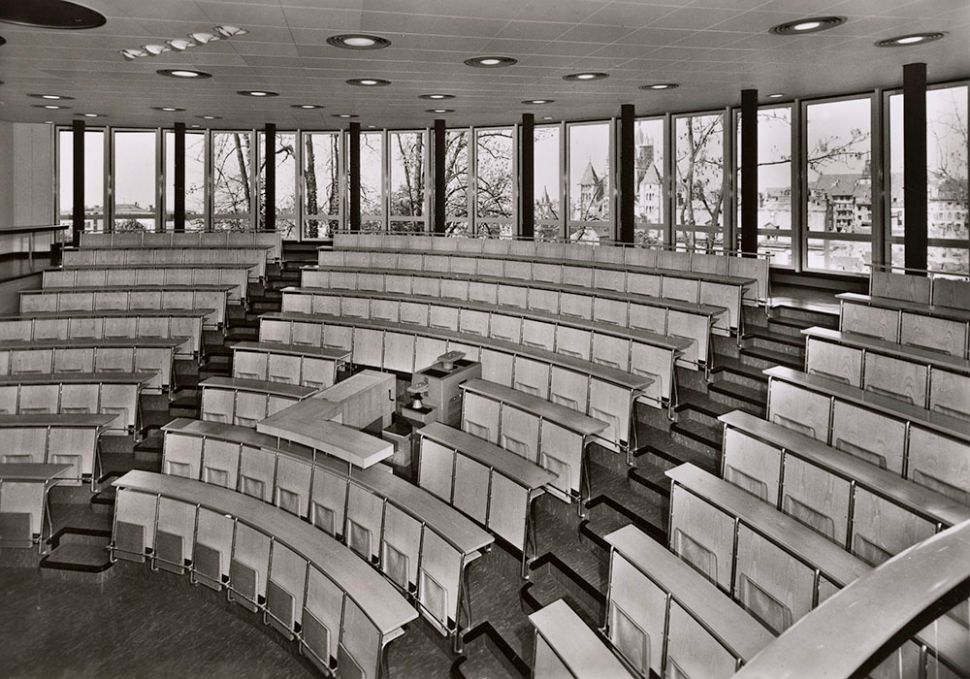

Le corps central abrite l’entrée principale qui s’ouvre sur un large hall flanqué de couloirs permettant d’accéder aux corps latéraux et aux auditoires. Il est construit sur trois niveaux dont seulement deux sont visibles depuis l’esplanade; le troisième est ancré dans le terrain et ne regarde que vers la vallée du Flon. Le grand auditoire est en encorbellement au-dessus de la vallée. Rayonnant, il occupe deux niveaux et prend la lumière depuis un long portique vitré dans sa partie supérieure. Il est accessible de plain-pied depuis le hall d’entrée. Le petit auditoire se développe latéralement au-dessus du parvis d’entrée et est porté par une série de colonnes dites champignon. Comme pour le rez-de-chaussée, à chaque étage, un long couloir distribue les salles du corps central et conduit aux corps latéraux qui ont, eux aussi, une distribution des locaux par des couloirs.

Le corps latéral le plus haut est construit à l’altitude de l’esplanade. Ses trois niveaux sont donc tous visibles depuis celle-ci. Le corps latéral le plus bas, dont la toiture est à la même hauteur que celle du corps central, se poursuit dans la falaise et a également trois niveaux. L’entier du bâtiment a été construit en béton armé. Cela se voit dans les parties basses des différents corps et sur le mur oblique qui soutient le grand auditoire. Sur ce mur est bien visible le béton brut coulé dans des coffrages au calepinage soigné, c’est-à-dire avec une répartition bien étudiée des planches de coffrage.

L’esthétique des bâtiments est sobre avec une géométrie expressive. L’horizontalité est exprimée inévitablement par la hauteur des bâtiments. Elle est renforcée par des corniches assez importantes et par le volume suspendu du petit auditoire. La verticalité est répartie sur l’ensemble des façades avec de fins piliers formant les meneaux entre les fenêtres. Sur le corps le plus volumineux, les meneaux ainsi que les fenêtres et allèges intermédiaires sont insérés dans un cadre de maçonnerie. Des variations de ce principe se retrouvent sur d’autres façades de l’ensemble. La longue série de verticales confère une certaine prestance à ce bâtiment relativement bas.

Les toitures du corps central et des auditoires n’ont pas la même altitude. Celles-ci s’étagent dans le sens de la pente du terrain vers la vallée. Toutes les toitures sont plates; seule celle du corps latéral supérieur comporte une série d’ouvertures en forme d’écaille qui conduisent la lumière au centre du bâtiment, dans la salle d’anatomie. La faible hauteur des bâtiments vient de l’obligation de ne pas dépasser l’altitude maximale de 557 m au-dessus du niveau de la mer, éventuellement 558 m. De fait, la toiture du bâtiment le plus haut est à 558 m. Cela avait été imposé lors du concours d’architecture qui initia la conception de l’école afin de permettre aux malades qui patientaient à l’époque dans des bâtiments voisins de jouir de la vue sur le lac et les Alpes.

Le concours d’architecture avait été organisé en 1951. La principale contrainte imposée aux concurrents était d’éloigner le plus possible leurs projets de la bruyante rue du Bugnon. Hors de la contrainte d’altitude, il avait aussi été exigé de séparer les deux instituts prévus: d’un côté l’Institut d’anatomie et, de l’autre, celui d’histologie et d’embryologie. Le projet lauréat, parmi les vingt-quatre déposés, avait pour devise Ars longa, vita brevis soit «L'art est durable, la vie est brève» selon un aphorisme du grec Hippocrate que l’on dit traditionnellement père de la médecine.

Le terrain qui avait été mis à disposition pour la création de la nouvelle Ecole de médecine était situé au lieu-dit «Le Champ-de-l’Air», ancienne campagne agricole relativement plate habitée par la Baronne de Rottenbourg jusqu’au début du XIXe siècle. Ce lieu fut par la suite occupé par des hospices cantonaux, par une station météorologique et par la station radiotélégraphique de la Ville de Lausanne. C’est depuis celle-ci qu’eut lieu l’une des premières émissions radiophoniques en 1922.

Curiosité

Bien visible à l’angle d’un bâtiment, un bas-relief du sculpteur vaudois Milo Martin orne l’Ecole de Médecine. Cette sculpture représente un cervelet en coupe et une cellule de Purkinje, un type de neurone présent dans le cervelet.