La représentation du major Davel dans l’espace public lausannois

Une avenue, une statue, une stèle, un vitrail, une plaque de marbre et trois peintures dont deux dans l’Hôtel de Ville: le major Davel est la figure historique la plus représentée dans l’espace public lausannois. Voici les étapes clés de cette représentation symbolique.

Objets de controverses récentes, les figures mémorielles dans l’espace public ont toujours fait l’objet d’une attention particulière de la part des milieux politiques et académiques autant que de la société en général. Porteuses des valeurs d’une époque, ces figures sont des marqueurs visuels forts qui appellent à contextualiser les intentions qui ont prévalu à leur mise en scène. A cet égard, la commémoration du tricentenaire de la mort du major Davel invite à revenir sur sa place dans la capitale vaudoise. Devenu le symbole du grand homme par excellence, il est la figure la plus représentée dans l’espace public lausannois, un incontournable auquel ont été consacrés, bien entendu, une avenue et une statue, mais aussi une stèle, une plaque et un vitrail, sans compter des peintures exposées dans les hauts-lieux culturels et politiques et de la cité. Retour sur la chronologie des faits en sept dates clés et autant d’objets.

Ce n’est qu’au 116e anniversaire de sa mort que le major est célébré à travers un premier objet mémoriel sous la forme d’une plaque de marbre «tout simple» érigée dans le chœur de la cathédrale le 24 avril 1839. Sans cérémonie publique pour son scellement, elle est née de la volonté de Frédéric-César de La Harpe (1754-1838), homme d’Etat engagé au premier plan pour l’indépendance du canton de Vaud, qui a voulu, le premier, réhabiliter la mémoire de Davel. Il fait un legs à l’Etat et suggère un texte pour l’inscription. Le Canton confie le suivi de l’ouvrage à son architecte attitré, Henri Perregaux (1785-1850), et revoit le texte : il s’agit de reconnaître la place du major dans l’histoire vaudoise sans compromettre le rétablissement de bonnes relations avec le canton de Berne. Davel est le «martyr des droits et de la liberté du peuple vaudois» qui mérite la reconnaissance du canton » et l’on s’en remet à Dieu: «A Dieu seul honneur et gloire!».

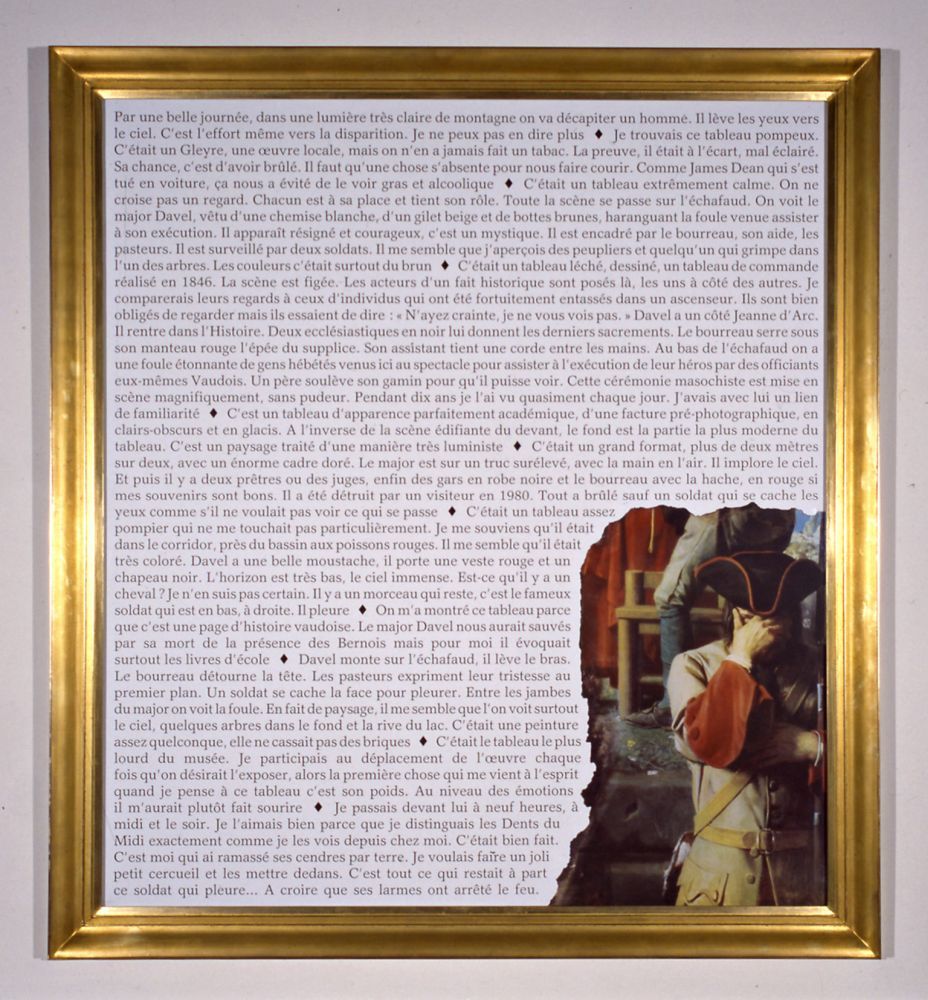

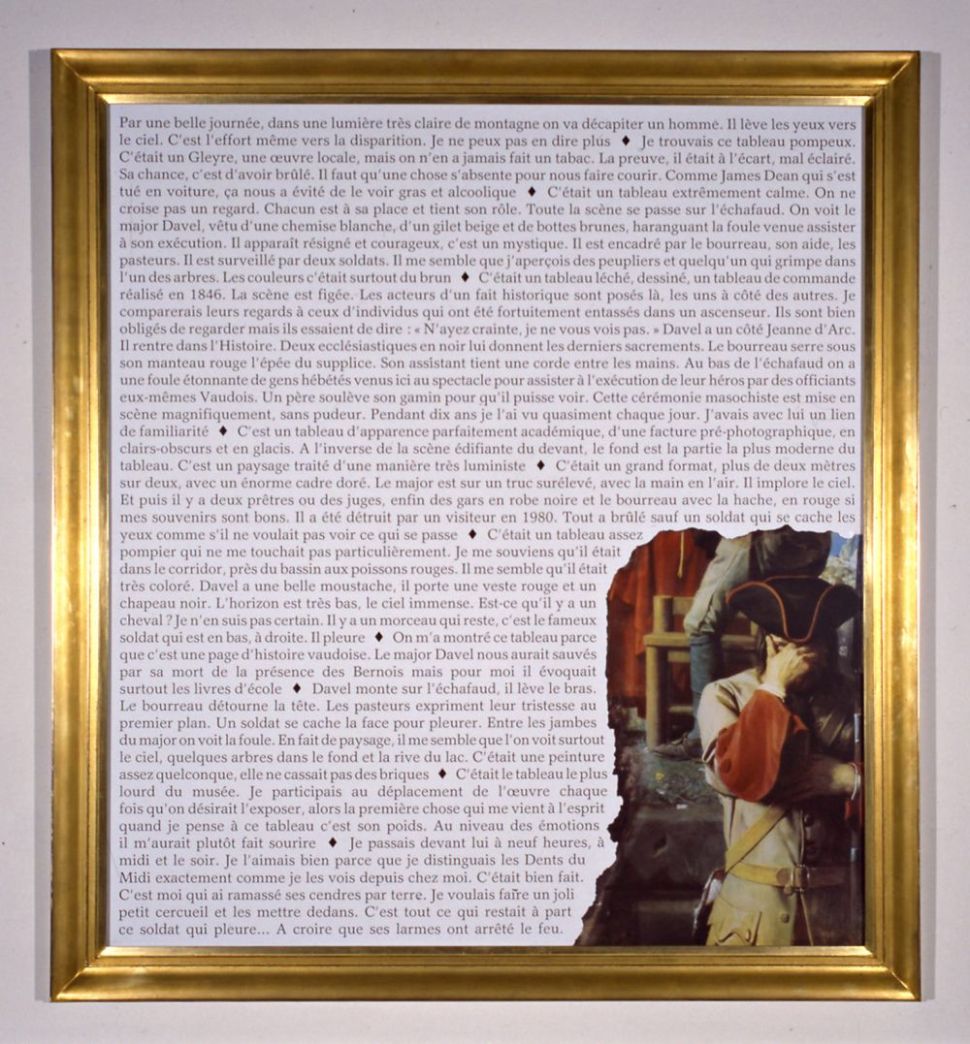

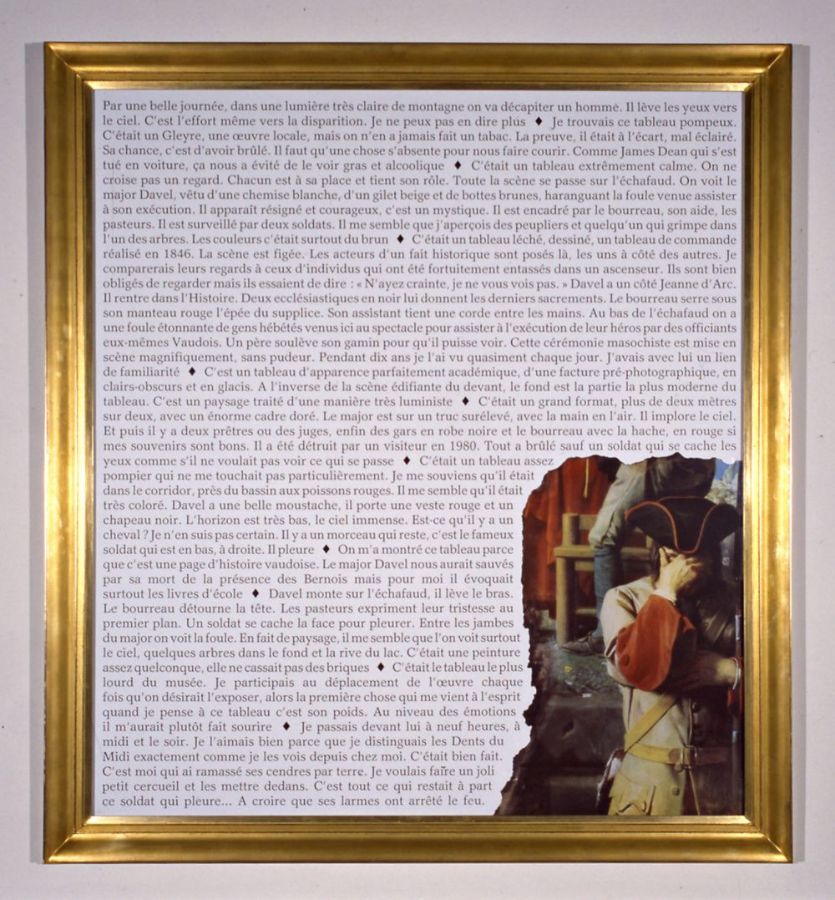

Si cette plaque n’a pas attiré les foules, il en va tout autrement du tableau de Charles Gleyre (1806-1874) qui montre les derniers instants du condamné. Alors que l’on connaît trois illustrations de la scène antérieure à celle de Gleyre, c’est son huile sur toile qui incarne immédiatement Davel aux yeux du public et des autorités. Exposée le 5 septembre 1850 au musée des beaux-arts, elle a été commandée par son fondateur, Marc-Louis Arlaud (1772-1845), grâce à un legs de sa part au peintre vaudois installé à Paris. Soucieux d’authenticité historique mais sans modèle, il a fallu cinq ans à Gleyre pour réaliser son œuvre la plus monumentale en s’appuyant sur les connaissances de son ami, l’historien Juste Olivier (1807-1876), auteur d’une première étude sur le major publié en 1842… et une nuit à un vandale pour la détruire presque intégralement par le feu en 1980. L’artiste Sophie Calle s’est réapproprié le seul fragment subsistant, un soldat en larmes se voilant la face, pour en faire une représentation iconographique d’autant plus forte en 1994.

Depuis 1869 au moins, la ville connaît une avenue Davel qui relie, en passant par les Belles Roches, le chemin de la Pontaise à la place d’armes de Beaulieu, aujourd’hui la rue du Valentin à l’avenue Jomini. La raison pour laquelle cette avenue porte le nom de Davel n’est pas documentée : l’homme n’est pas connu pour avoir fréquenté ces lieux (il a passé sa jeunesse entre la rue de la Mercerie et la Cité) et elle n’a pas été dénommée ainsi par les autorités à titre honorifique. Des privés proposent de céder l’avenue au domaine public en échange de son entretien en 1871. La transaction se heurte aux difficultés de faire adhérer la vingtaine de propriétaires concernés aux conditions posées par la Municipalité qui reconnaît la nécessité de garantir au public le maintien de son accès dans «une partie du territoire communal, où les constructions, déjà nombreuses, tendent à se multiplier» (Procès-verbaux de la Municipalité, séance du 28 mai 1877). Finalement, après avoir acquis une parcelle au débouché de l’avenue du côté de Beaulieu pour le Tir fédéral de 1876, la Commune acquière gratuitement toute l’avenue en 1878.

1891 voit la fusion de deux comités créés cette même année pour l’érection d’un monument en l’honneur de Davel, l’un sur le lieu de son exécution, l’autre dans la cité, financés respectivement par la Ville et une souscription nationale. La Municipalité organise des fouilles qui mettent à jour les fondements de l’échafaud mais elle refuse de prendre à sa charge la pose de la stèle de Vidy pour ne pas donner libre cours à la portée expiatoire recherchée par le comité. Selon celui-ci, le monument «produira sur nous et sur les générations qui vont nous suivre une impression plus puissante, plus empreinte de respect pour l’homme et le martyr, que la statue, si belle soit-elle, au pied de laquelle passera une foule souvent indifférente, préoccupée de ses peines ou de ses plaisirs.» (Rapport sur la pétition du Comité des monuments Davel, Bulletin du Conseil communal, séance du 28 novembre 1892). Finalement, le Conseil communal vote un subside de 6'000 frs pour la réalisation des deux monuments, arguant du fait que le Comité dispose déjà d’une somme suffisante, qu’il faut éviter d’égaler la participation de l’Etat, «d’autant que celle-ci [8'000 frs] parut forte à de nombreux citoyens.» (Monuments Davel: rapport, Bulletin du Conseil communal, séance du 2 juillet 1895).

Résultat d’un concours artistique, la statue à la place du Château, à l’endroit où Davel reçut sa sentence de mort, est inaugurée le 14 novembre 1898, année de commémoration du centenaire de l’indépendance vaudoise. En bronze sur un socle de marbre portant une inscription et dominée par un buste de femme qui émerge du mur du Château, elle est l’œuvre du sculpteur Maurice Reymond de Broutelles (1862-1936) qui s’est inspiré du tableau de Gleyre. Quant à la stèle de Vidy, qui se dresse au sommet d’un tertre entouré d’un terre-plein dans ce qui deviendra le parc Bourget, elle est inaugurée le 23 avril 1899 en présence de plusieurs milliers de personnes. Voulue simple et austère par le comité, elle est faite d’une aiguille de granit de presque quatre mètres et de sept tonnes offerte par l’ancienne commune vaudoise de Vaugondry, sur laquelle est inscrit en lettres de bronze: «Ici Davel donna sa vie pour son pays». Le souci de restitution historique conduit l’archéologue cantonal, Albert Naef (1862-1887), à produire un rapport dans lequel on apprend que si Davel a été décapité sur l’échafaud dont la place est marquée par la stèle, sa tête clouée sur le gibet et son corps enterré sous le gibet, à proximité de l’échafaud, aucun ossement retrouvé durant les fouilles ne put être attribué à Davel. Quant à sa tête, saisie chez le pharmacien Mercier qui l’avait enlevée, elle a été brûlée par le bourreau sous la potence, un an après l’exécution.

Moins lugubres, plus lumineuses, les œuvres de l’artiste Charles Clément (1889-1972) nous ramène d’abord à la cathédrale avec son vitrail «Au Major Davel, au pieux martyr et annonciateur de notre liberté», placé en 1932 au-dessus de la plaque de 1839. Elément d’une série de quinze vitraux réalisés par Clément pour la cathédrale entre 1930 et 1938, il évoque en quatre panneaux le parcours de Davel, de la Belle inconnue à l’échafaud, ornés de scènes de travail de la vigne. Une petite réception en présence de Clément est donnée à ses membres par le Comité des anciens Helvétiens qui a souscrit à l’œuvre, le 10 juin 1933. L’Association du fonds des arts plastiques subventionnée par la Municipalité emboite le pas à la société des étudiants en commandant à Clément une peinture pour orner les escaliers de l’Hôtel de Ville en 1937. Ce sont finalement deux huiles sur toile marouflée, «Davel et la Belle Inconnue» et «La marche au supplice», qui sont inaugurées le 24 janvier 1938, jour anniversaire des 140 ans de l’Indépendance vaudoise. Clément s’est affranchi de la représentation artistique initiée par Gleyre et il a inscrit sous chacune de ses toiles une parole de Davel choisie par l’écrivain Charles-Ferdinand Ramuz (1878-1947). Parole à la Belle inconnue: «Vous serez un instrument d’élite dans la main de Dieu.»

Il est ainsi remarquable de constater que de prime abord, la représentation de Davel dans l’espace public lausannois est essentiellement le fruit d’initiatives privées que les autorités ont pieusement accompagnées, sans s’investir outrancièrement dans la forme qu’elle a été amenée à revêtir au fil des siècles. Bien entendu, la frontière entre desseins privés et publics était poreuse du fait que bon nombre d’acteurs agissaient autant en tant que membres d’associations qu’élus politiques. En dépit du fait que cette figure de héros national ponctue le territoire communal dans plusieurs lieux hautement symboliques, sa présence reste diffuse, loin d’un culte de la personnalité. Reste que cet éclairage n’a pris en compte que les objets mémoriels dans l’espace public. Pour en apprécier toute la portée, il faudrait approfondir l’analyse sur l’ensemble des cérémonies et des discours déployés pour raviver périodiquement leur raison d’être. Il serait également intéressant d’élargir la perspective en considérant les autres canaux de production de tous ordres, littéraire, artistique, éducatif, etc., avec ou sans dimension commerciale, que les autorités ont pu ou non investir pour garantir et influer sur la postérité du major. A quand une nouvelle pinte Davel à Lausanne?

Charline Dekens, responsable des Archives, mars 2023

Les Archives de la Ville de Lausanne

Service des bibliothèques et archives

Rue du Maupas 47

1004 Lausanne