Histoire de chiens en ville de Lausanne: aux origines de la police des chiens

À Lausanne, les chiens sont en nombre croissant. Cette évolution ne va pas sans se poser la question de la place du «meilleur ami de l’homme» dans l’espace public urbain. Que peut nous apprendre un retour en arrière, depuis l’époque dite moderne?

La rage, un risque sanitaire

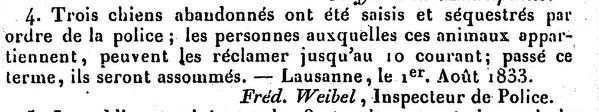

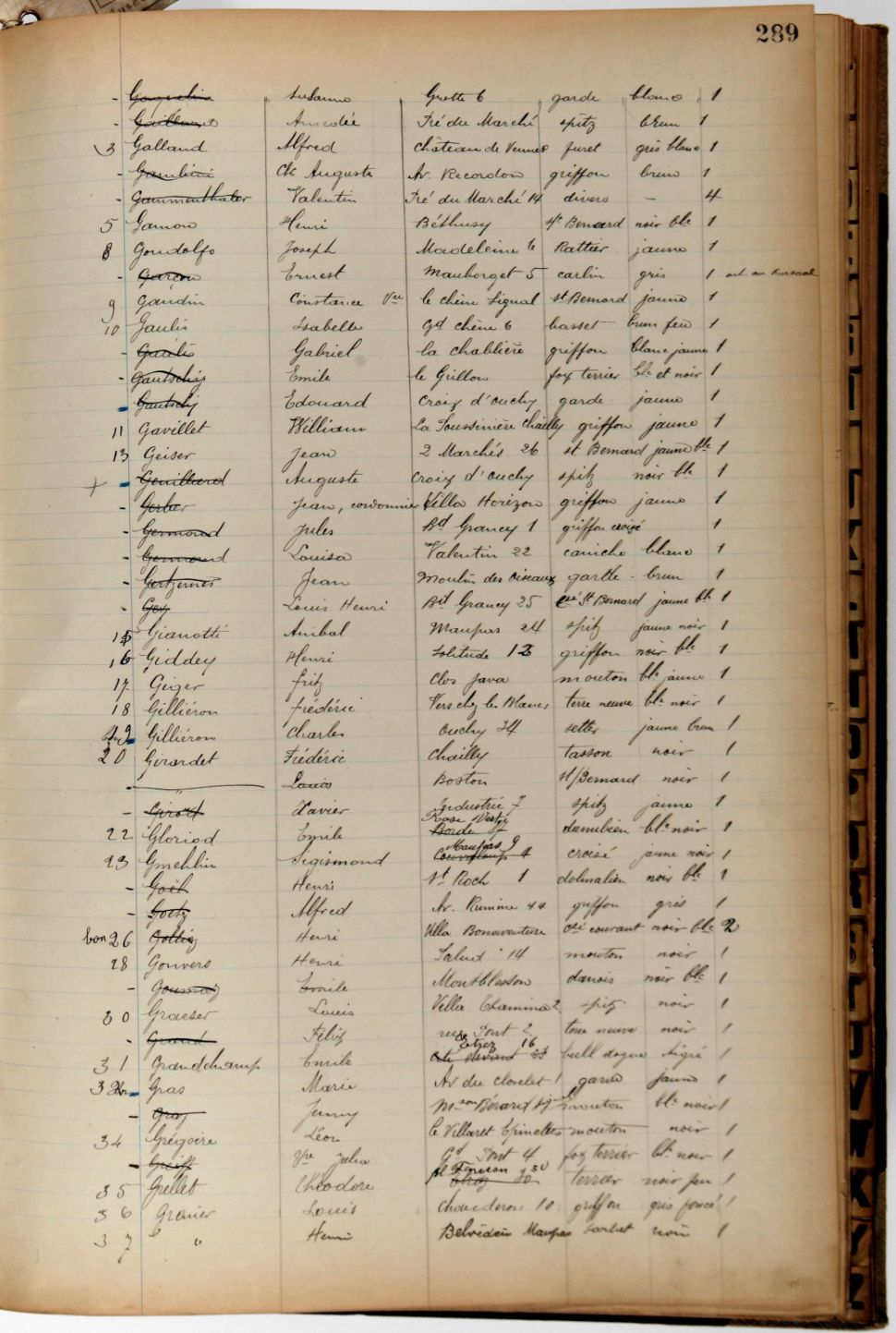

Alors que le chien de chasse fait l’objet d’un contrôle en obligeant son propriétaire à l’acquisition d’un permis, le chien qui n’a pas cette fonction et n’a donc pas d’impact direct sur la conservation de la faune, devient malgré tout également un sujet de préoccupations pour les autorités de l’Ancien Régime. Précisément, elles cherchent à faire diminuer le nombre d’animaux qui risquent de transmettre ou d’attraper la rage. En effet, jusqu’à la découverte d’un vaccin en 1885, les chiens sont particulièrement redoutés pour transmettre cette maladie virale mortelle, connue depuis l’Antiquité. Si un cas de rage se manifeste aux alentours ou à l’intérieur de la ville, des mesures sont donc immédiatement prises. En 1698, un mandat de leurs Excellences de Berne concernant «les chiens enragés que l’on doit tuer» exige de tous les propriétaires du Pays de Vaud qu’ils tiennent leur animal attaché dans leur maison, sous peine de les voir tués par les personnes nommées pour assommer les chiens trouvés dans les rues et sur les chemins. Il en va de même pour les voyageurs et leur bête (Mandat souverain du 20 juillet 1698). Le docteur Tissot en 1761, puis les autorités elles-mêmes, réclament que les chiens mordeurs ne soient pas tués sur le champ mais enfermés pour confirmer ou non le diagnostic, leur autopsie étant inutile.

L’origine de la police des chiens

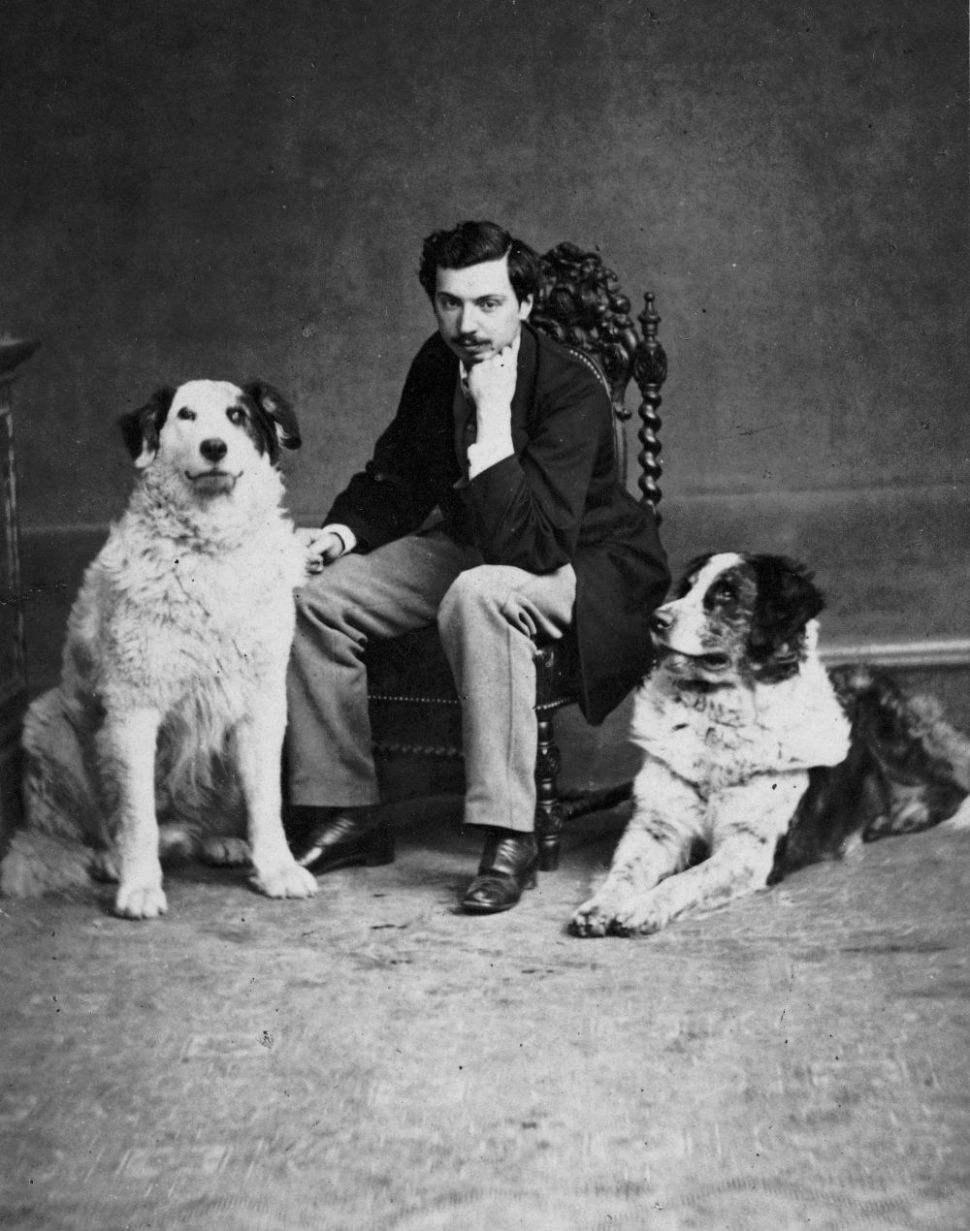

Pour élargir et accroître leur contrôle, les autorités vaudoises décident en 1834 de soumettre tous les chiens à un impôt. Elles font le constat quelque 30 ans plus tard qu’un grand nombre d’animaux y échappent et que de manière générale, la divagation des chiens représente un danger du point de vue sanitaire. Le terme de «police des chiens» apparaît en 1865 dans un arrêté listant une série de mesures, en partie toujours appliquées: les Municipalités doivent établir un recensement de tous les chiens imposables dans leur commune. Ces tableaux précisent nom et domicile du propriétaire, mais aussi mention de la race et caractéristiques physiques de l’animal. Une plaque en métal, changeant de forme et de couleur chaque année, est délivrée par le receveur à la perception de l’impôt; la plaque est fixée de manière à être facilement aperçue sur un collier que le chien doit porter continuellement, et sur lequel sont inscrits le nom et le domicile du propriétaire. Tout chien trouvé sans être muni d’un collier et de la plaque est saisi et conduit chez l’équarrisseur dont le métier est de tuer et de dépecer les bêtes. L’agent qui a constaté la contravention en fait immédiatement rapport au préfet. Après 8 jours de séquestre, le chien est abattu s’il n’est pas réclamé. Il est rendu au propriétaire qui le réclame contre le paiement de l’amende, des frais de transport et de nourriture. La police des chiens est exercée par les gendarmes, les agents de la police locale, les gardes-champêtres et spécialement les équarrisseurs et leurs valets (Arrêté du Conseil d'État du 17 février 1865 concernant la perception de l'impôt sur les chiens).

Une recette fiscale débattue

Si l’impôt ne fait qu’augmenter en chiffre absolu, la fixation de son montant est périodiquement débattue par les députés vaudois ou les conseillers communaux lausannois au cours des 19e et 20e siècles. En 1859, lors du débat au Grand Conseil pour faire passer l’impôt de 5 à 10 francs, un député déplore le fait que cette augmentation frappera seulement «les petites bourses, les malheureux qui n’ont que leur chien pour ami, les maisons foraines qui ont besoin d’un chien de garde.» À quoi lui réplique un député partisan de la hausse proposée par le Conseil d’Etat que «l'utilité des chiens est très contestable; dans les villes elle est absolument nulle; ils ne servent qu'à arroser vos légumes sur les places de marché ou à vous mordre quand vous passez. […] Les chiens de bergers, les chiens de garde sont utiles à leurs propriétaires, ils ont pour eux une grande valeur, ils peuvent payer. Ceux qui travaillent dans une roue remplacent un ouvrier, ils ont une valeur comme main d'œuvre, ils doivent payer aussi. Le grand nombre des chiens est une source de dangers; il y a plus d'individus qui périssent de la rage que de gens assassinés. […] Et puis, ne voit-on pas souvent un individu garder un chien et être à l’assistance publique. Il faut donc leur faire payer l’impôt et si possible les faire disparaître.» Un autre député de surenchérir: «Je voudrais qu’on fit comme à Londres ou Genève, que tout chien qui n’est pas mené en laisse, tout chien en liberté fut saisi et abattu.» (Bulletin des séances du Grand Conseil, 12 mai 1859, p. 87-89). Les motifs invoqués pour justifier cet impôt ne sont pas seulement d’ordres sanitaires, mais aussi économiques. Dans la mesure où l’objectif est un gain financier, le fait de taxer les chiens est révélateur de leur nombre: en 1925, le chien est d’ailleurs la seule bête sur lequel repose un impôt communal. Il trône au milieu des taxes sur les boissons et patentes, billards, automobiles, tabac, vélocipèdes, pianos, sans compter les domestiques, etc.

Dans les débats sur le calcul de l’impôt, on reconnaît qu’une catégorisation de ces animaux en fonction de leur usage est impossible à mettre en pratique: dans bien des cas, on ne peut pas dissocier leur fonction qui est multiple, et en faire découler la valeur de l’animal. Une brève analyse des affaires traitées par la Direction de police à Lausanne en matière canine entre la 2e moitié du 19e siècle et la 1ère moitié du 20e siècle montre que l’adoption d’un chien traverse les classes sociales. On trouve non seulement des histoires de chiens dans tous les quartiers et dans tous les milieux lausannois mais aussi des races variées, comme le montre une liste incomplète des propriétaires de chiens établie en 1904.

De la police des chiens à l’intégration canine

Pour la police lausannoise, «l’enjeu est de limiter le sans-gêne de certains maîtres sans pour autant accéder à la demande des voisins les plus grincheux» pour paraphraser Victoria Vanneau dans son histoire du chien en France (Le chien: histoire d’un objet de compagnie, 2020, p. 138). Cela témoigne de cette «infatigable difficulté des hommes à trouver une place aux chiens» (idem, p. 124), alors même que leur gestion se révèle être un sujet sérieux pour la Municipalité. Il s’invite ainsi régulièrement dans ses séances durant lesquelles elle est amenée à trancher sur des cas particuliers remontés par la Police, qui lui fait des recommandations sur la base d’enquêtes et de rapports. La lecture des sources que sont les règlements et les affaires de police nous laisse à penser que les autorités cherchent à favoriser une cohabitation harmonieuse. Il faut imaginer qu’à l’époque moderne, toute proportion gardée, les chiens ne sont certainement pas moins nombreux qu’aujourd’hui et qu’ils ne se déplacent pas en laisse! En 1882, un courrier d’un lecteur paru dans le journal L’Estafette demande à ce qu’un nouvel article soit introduit dans le règlement de police afin que les chiens soient tenus en laisse en ville (L’Estafette, 12 août 1882, p. 4). 16 ans plus tard, un avis publié par la Direction de police dans la presse invite les propriétaires de chiens «à prendre les mesures nécessaires pour empêcher ces animaux de divaguer dans les pelouses clôturées ou dans les plantations des promenades publiques. En conformité avec l’article 8 du règlement de police, il sera dressé des contraventions par les agents, les gardes ou les jardiniers assermentés contre les propriétaires dont les chiens seront trouvés errant dans les pelouses ou les plantations sus-indiquées» (Tribune de Lausanne et L'Estafette, 31 mai 1898, p. 4).

Dans les affaires traitées par la police, on constate que les chiens sont soit en liberté, soit devant le pas de porte des maisons ou des commerces, et que c’est leur déplacement ou leur présence en ce qu’ils représentent d’entraves supposées ou avérées à la circulation de la population qui peut être sujet à problèmes, sans parler des plaintes pour bruit, en particulier nocturne. À cet égard, une spécificité lausannoise, qui pourrait être due à sa topographie, est de ne pas avoir utilisé le chien comme moyen de transport comme cela a été le cas dans d’autres villes durant la 2e moitié du 19e siècle. À partir de 1913, la Municipalité lausannoise avise la population de son obligation de recenser aussi bien les chiens que les voitures, et c’est donc la circulation automobile qui conduit la police des chiens à un changement de taille, ceci alors que les morsures inter-animales, bien que fréquentes en proportion des autres problèmes posées par les chiens en ville, n’ont pas conduit à un tel changement de pratique. À partir de 1969, les chiens doivent être tenus en laisse dans les parcs et promenades, ceci à l’exception des zones qui leur sont dédiées pour y être lâchés, la ville étant précurseur à cet égard. Et 10 ans plus tard, la mesure est étendue aux voies ou à tous les lieux accessibles au public. À moins, et la réserve mérite d’être soulignée, qu’ils ne soient suffisamment éduqués pour se conduire de manière à ne pas importuner autrui, pour rester à proximité de leur maître et pour répondre au rappel de celui-ci. Enfin, depuis 2019, les propriétaires ont l’obligation de tenir leur chien en laisse du 1er avril au 15 juillet dans les forêts situées en zone urbaine pour la conservation de la faune.

L’intégration par l’éducation

L’autre changement notable dans la perception du chien dans le chef-lieu vaudois est l’inversion de son image en regard de son rôle en matière de maintien de la propreté de nos rues. Jusqu’à l’époque moderne, les chiens - tout comme les porcs - jouent le rôle de nettoyeurs en parcourant la ville à la recherche de nourriture. Les chiffonniers ramassent et revendent leurs excréments aux tanneurs de cuir, qui les utilisent pour décaper les peaux. Il faut attendre 1943 pour que Lausanne complète son règlement de police avec un article interdisant aux propriétaires de «laisser leurs animaux salir les trottoirs, les seuils et les façades.» En 1989 est installé le 1er système de ramassage des crottes, composé d’un distributeur de sachets et d’un conteneur intégré. Quant à l’année 1990, elle marque l’entrée en fonction d’une personne déléguée à la coordination au sein de l’Office d’hygiène communal, dont l’une des missions principales est de gérer «la problématique des chiens» et celle des animaux potentiellement dangereux, en collaboration avec le vétérinaire et le Corps de police. L’administration s’investit également dans l’éducation des enfants en lançant dans les écoles un programme pérenne de prévention des accidents par morsure à partir de 2003. En 2006, la Ville crée le Bureau d’intégration canine et le bien connu Parc d’éducation canine à Vidy, transformé et agrandi en 2023. Toutefois, suite au départ à la retraite du délégué à la police des chiens en 2024, l’exécution des tâches communales en la matière incombe désormais à 2 surveillants des espaces verts. Ce bref historique tend à montrer que les autorités communales privilégient une politique de cohabitation équilibrée, et que Lausanne est, à n’en pas douter, une ville qui a du chien!

Charline Dekens, responsable des Archives, juin 2025

Les Archives de la Ville de Lausanne

Service des bibliothèques et archives

Rue du Maupas 47

1004 Lausanne