La construction de la tour de Sauvabelin

En 2003, une nouvelle tour voyait le jour à Lausanne: la tour de Sauvabelin! 85 tonnes de bois suisse, 35 mètres de haut, 151 marches le long d’un escalier en hélice inspiré de l’escalier du Château de Chambord. Charline Dekens, responsable des Archives de la Ville, retrace son histoire.

Affirmer que la tour de Sauvabelin est à Lausanne ce que la tour Eiffel est à Paris pourrait faire sourire. Pourtant, et n’en déplaise aux éventuels rabat-joie qui voudraient y voir un mirador, force est de constater que non seulement, cette tour s’est immédiatement imposée comme un monument incontournable de la capitale vaudoise, mais qu’en outre, elle se révèle éminemment lausannoise dans sa conception. Elle mérite donc bien qu’on annonce ou rappelle à nos lectrices et lecteurs de tous âges et de tous horizons, son anniversaire, qui a lieu chaque 21 octobre. En effet, le 21 octobre 2003 marque l’achèvement de sa construction proprement dite avec la pose de son toit couvert de cuivre, construction qui démarre au printemps, tandis que son inauguration officielle et son ouverture au public ont lieu respectivement les 29 novembre et 15 décembre 2003.

Une tour 100% lausannoise qui fasse partie intégrante du paysage – c’est ce que les autorités communales avaient exigé des initiateurs privés à l’origine du projet. Qu’on en juge par ses caractéristiques: originale dans sa structure (sa forme en hélice est inspirée de l’escalier central du Château de Chambord dessiné par Léonard de Vinci qui a repris le principe de la vis d’Archimède, excusez du peu) mais somme toute discrète (elle s’élève à 35 mètres du sol grâce à 151 marches); solidement ancrée dans son environnement (faite avec 85 tonnes de bois massif, principalement du sapin de Douglas, provenant des forêts lausannoises, elle repose sur une dalle en béton qui forme le toit d’un réservoir d’eau rénové et d’une nouvelle station de pompage) mais élégante et légère (sa base est en proportion avec sa hauteur et les personnes qui montent ou descendent ne se croisent pas en empruntant chacune un côté des pales de l’hélice); participative dans son financement (des donateurs ont acheté un droit d’inscription sur chaque marche et lame de plancher), libre d’accès (sauf en cas d’intempérie) et gratuite. Son seul but est ainsi d’offrir un panorama circulaire imprenable sur le bassin lémanique et son arrière-pays, afin de célébrer auprès des habitants de toujours et des visiteurs d’un jour, les beautés de ce paysage et de favoriser sa connaissance grâce à l’observation de la géographie, de la faune et de la flore.

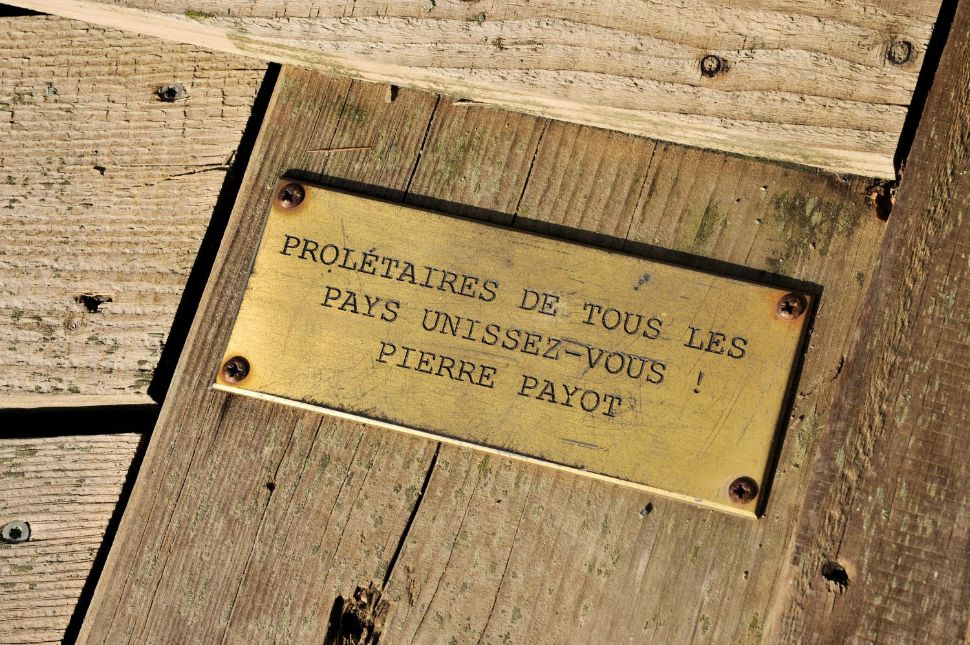

Nichée dans les bois de Sauvabelin, c’est pourtant dans les bois du Jorat que la Municipalité se voit initialement invitée à étudier la construction d’une tour d’observation par le Conseil communal en 1994. Ne manque en effet à ce site qualifié de «féérique» qu’un point de vue: «Près de Bâle, la région qui s'étend entre la Birse et l'Ergolz présente, à plus basse altitude, une certaine ressemblance avec la topographie du Jorat. Des tours d'observation, construites pour un but militaire au cours de la Première Guerre mondiale, constituent aujourd'hui des attractions touristiques appréciées des promeneurs. […] Celles dont nous parlons sont métalliques. Nous verrions volontiers la nôtre en bois, pour l'harmonie dans le cadre et pour l'illustration des possibilités modernes d'utilisation du matériau.» (Développement de la motion de Pierre Payot (1923-2019) et consorts, séance du Conseil communal du 22 février 1994). La Ville étant soucieuse de trouver un emplacement moins fragile et plus accessible que l’espace naturel encore préservé des forêts joratoises, le Conseil communal admet en juin 1996 de privilégier la forêt urbaine de Sauvabelin, poursuivant par la même une idée vieille de près de… cent ans!

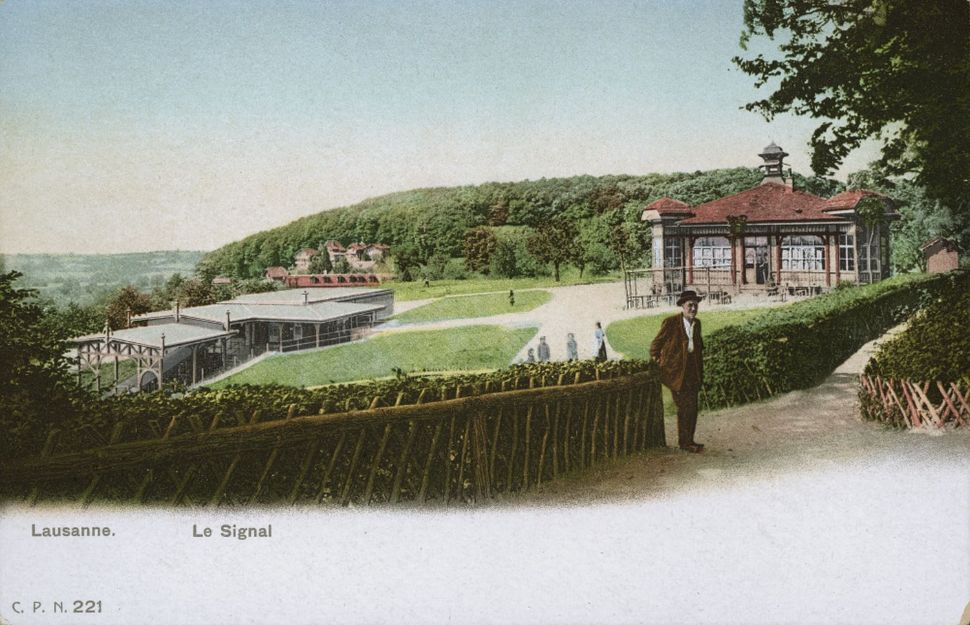

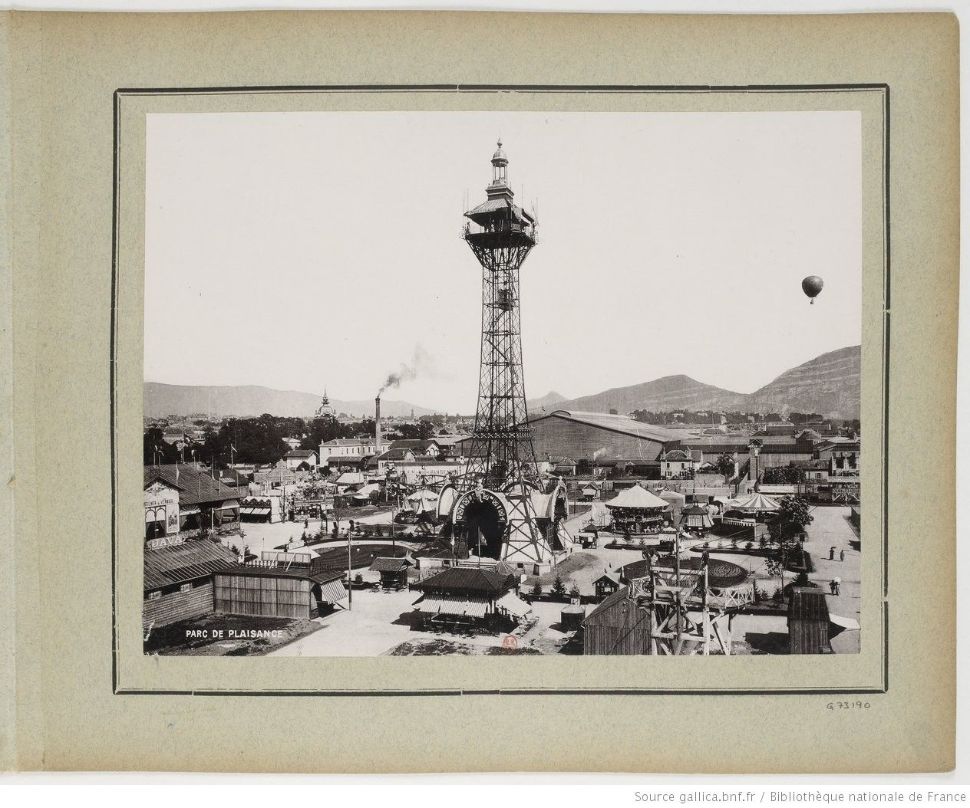

Dans un entrefilet intitulé «La tour Eiffel au Signal de Sauvabelin», la Feuille d’Avis de Lausanne (FAL) du 10 décembre 1898 se fait en effet déjà l’écho d’un projet d’installation d’une tour métallique, système Eiffel, près du lac de Sauvabelin. C’est à cet endroit qu’un échafaudage de la hauteur de la tour, et au sommet duquel flotte un drapeau fédéral visible «de tous les points de la ville», est effectivement installé par la Municipalité; il est renversé par le vent dans la nuit du 1er au 2 janvier 1899 (FAL du 28 décembre 1898 et du 3 janvier 1899). Construite par les Ateliers de constructions métalliques à Vevey pour être exposée à Genève en 1896, la tour est proposée à la Ville par une société anonyme fondée à Lausanne, moyennant une concession sur un terrain où celle-ci exploiterait l’édifice pourvu d’ascenseurs, d’un restaurant et d’un gardien permanent. Avec le lac créé en 1889 et le funiculaire du Lausanne-Signal en activité à partir d’octobre 1899, la Gazette des étrangers imagine une forêt transformée en parc de plaisance et argumente: «Les attractions n’abondent pas à Lausanne. Ne dédaignons pas celles que nous pouvons procurer aux étrangers sans grever sensiblement notre budget communal!» (FAL du 19 décembre 1898). Mais, dans sa séance du 18 avril 1899, le Conseil communal refuse par 34 voix contre 16 de ratifier la convention proposée par la Municipalité au motif principal qu’une telle tour enlaidirait le site.

La tour telle qu’on l’a connait aujourd’hui est conçue par Julius Natterer (1938-2021), professeur à la chaire du bois de l’EPFL, qui cherche à démontrer l’avenir du bois de construction en tant que ressource renouvelable, propre et locale, au milieu des années 1980. Le projet se concrétise grâce à René Badan, chef de service des forêts de la Ville, sous la houlette d’un groupe de pilotage présidé par Olivier Rapin (1935-2001), puis par Jean-Daniel Lacroix (1938-2010), et rassemblant des politiciens, des représentants de sociétés de développement et d’autres fonctionnaires communaux, à partir d’octobre 1996. Désignée maître d’ouvrage, l’Union des Sociétés de Développement de Lausanne (USDL) se charge de récolter les promesses de dons qui atteignent un million de francs en 2000. L’enquête publique du 18 novembre au 8 décembre 1997 ne soulève aucune opposition ; le permis de construire est délivré à l’USDL le 12 mars 1998. Celle-ci remet finalement la tour d’un coût total de 1,2 million à la Ville pour un franc symbolique en 2006, cette dernière ayant par ailleurs financé sa construction à hauteur de 400'000 frs prélevés sur le Fonds du développement durable. Le fils de Julius Natterer, Johannes, ingénieur responsable de la construction, estime la durée de vie de l’édifice à une trentaine d’années, voir un siècle si elle bénéficie d’un excellent entretien (Le Temps, 27 août 2003).

Plus de 20 ans d’une vie déjà fort bien remplie et qui connaît un succès au-delà de toutes les attentes! Passage de la flamme olympique sur sa passerelle à l’occasion des JO d’Athènes le 24 juin 2004, première édition d’un contre-la-montre en deux manches organisée par les responsables du Spiridon et remporté par Samuel Lovey le 18 mai 2008, 500’000e visiteur honoré par une marche signée de son nom, Antoine Debonnaire (accompagnée de sa maman), le 24 avril 2010, cure de rajeunissement à hauteur d’environ 710'000 frs pour des travaux de réfection entrepris depuis 2015, lieu de conclusion de la première enquête de Maëlys, «L’énigme de la Cathédrale de Lausanne», paru en 2013! La liste n’est pas exhaustive. Pour vivre ou revivre la construction de la tour, elle aussi originale car sans échafaudage mais seulement avec des grues et des nacelles, voir le film «Couleur bois» réalisé par Bertrand Nobs en 2004 (K07517), et pour une visite éclair, voir le reportage tourné par Jonathan et diffusé sur TV Bourdo-Net en 2011 (K15740). Gratitude à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à sa création et longue vie à elle!

Charline Dekens, responsable des Archives, juin 2023

Association des Amis de la Tour de Sauvabelin

Les Archives de la Ville de Lausanne

Service des bibliothèques et archives

Rue du Maupas 47

1004 Lausanne