Histoire de chiens en ville de Lausanne: la Brigade canine du Corps de police

La Police lausannoise s’est progressivement dotée de chiens au point de créer une brigade spéciale qui compte aujourd’hui 9 chiens. Depuis quand cette collaboration existe-t-elle et comment a-t-elle évolué? Un regard historique proposé par l'archiviste Charline Dekens.

Le premier chien de police lausannois

La première trace officielle de l’emploi d’un chien par la Police de Lausanne remonte au 17 juillet 1909 avec l’adoption par la Municipalité de la proposition faite par la Direction de police d’acheter «un chien de police», et sa demande à cet effet d’un crédit de 240 francs. Hélas, nous n’avons pas retrouvé la lettre dans laquelle la Direction de police formalise, et très certainement justifie, sa requête qui s’avère précise à l’égard du chien lui-même, puisque le procès-verbal de la séance de la Municipalité mentionne qu’il s’agit d’un «berger allemand, de taille moyenne, manteau noir». Une recherche dans les archives de la Ville ainsi que dans la presse locale permet d’établir les circonstances dans lesquelles ce chien a pris son service au poste d’Ouchy dès le mois d’août 1909.

Le 11 juin 1909, l’ancien chef de la sûreté et directeur de l’agence genevoise de la Société suisse de surveillance Securitas (fondée à Berne en 1907), Henri Renaud, adresse une lettre à un officier de la Police lausannoise pour lui proposer un chien du nom de «Tell». Renaud a appris par le directeur de l’agence lausannoise de Securitas, Paul Wenger, que ce dernier a offert Tell à cet officier pour la somme de 250 francs et qu’il l’a refusé, le trouvant trop cher. Ce chien étant la propriété de l’agence de Genève, il lui demande à quel prix il serait preneur, précisant que «c’est un excellent chien» mais qu’il n’a pas pu le garder parce qu’il était l’objet d’une haine féroce de la part de son propre chien. À quoi l’officier lui répond le 19 juin que la Police est en pourparlers pour un jeune chien. Un registre de comptabilité provenant de la Direction de police nous permet d’établir les dépenses engagées pour cet animal.

En consultant le budget pour la «Police urbaine» et sa rubrique «divers», on apprend que 130 francs ont été versés à Paul Wenger pour la fourniture d’un «chien berger-policier allemand» le 28 juillet. À quoi s’ajoutent des «fournitures diverses» chez Francillon & Cie pour 20 francs le 4 août, une niche par un certain J. Weber au prix de 28 francs le 7 septembre, et enfin des frais d’entretien encaissés par une veuve Visinand pour la somme totale de 50.10 francs entre le 8 septembre et le 31 décembre 1909. Les 2 années suivantes, la pension du chien chez Mme Visinand qui tient le Café-restaurant de la gare d’Ouchy, s’élève toujours à environ 9 francs par mois. Dans le Rapport de la Municipalité au Conseil Communal sur sa gestion pendant l'année 1912, la Direction de police précise à l’égard de ce chien qu’il «n’est utilisé que pour accompagner les plantons et patrouilles de nuit». Elle a la «conviction que si ces chiens peuvent rendre des services en campagne, où les pistes peuvent être suivies avec facilité, il n’en est pas de même dans une agglomération de quelque importance; sauf en cas de surprise en flagrant délit ou de tentative d’évasion dont l’animal est témoin.» (p. 4). À tel point qu’on apprend dans le Rapport pour l’année 1915 que «le chien de police qui n’était plus d’aucune utilité a été vendu le 26 décembre pour le service d’une ferme.» (p. 5).

La part des associations d’amateurs

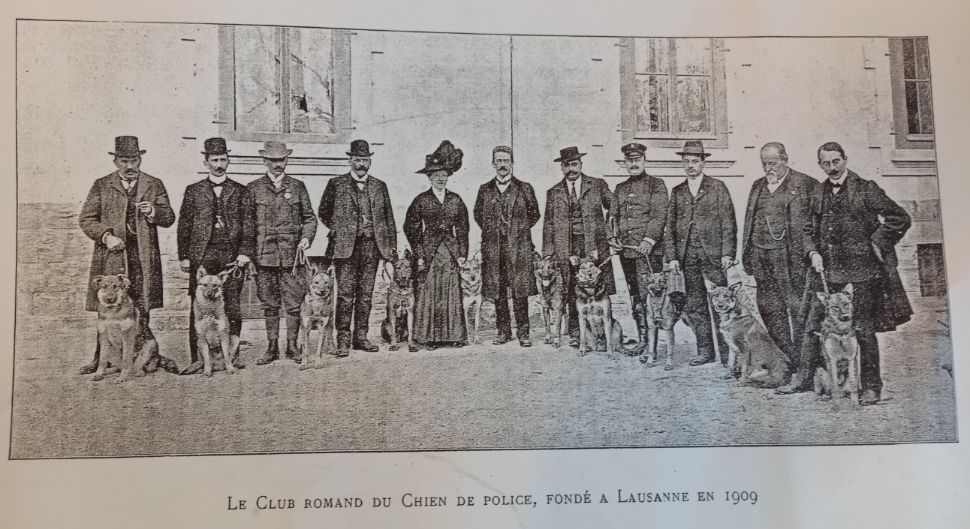

Dans la démarche d’acquisition d’un chien de police par l’autorité communale, tout porte à croire que l’influence des personnes et collectifs dits amateurs a été essentielle, pour ne pas dire déterminante. Tout d’abord, Paul Wenger qui est membre des sociétés canines suisse (SKG) et vaudoise (SVC) (fondées respectivement en 1883 et 1899), tient un chenil Securitas à la rue de Bourg 4 et à Bellerive et vend de jeunes bergers allemands pure race. Après avoir prié dans la Feuille d'avis de Lausanne du 18 juin 1909 tous les «amateurs de chiens aptes au dressage (bergers allemands, belges, Airedales, Dobermans, etc.) désirant aider à la fondation d’un club à s’inscrire auprès de lui, il annonce 8 jours plus tard dans la presse la fondation du «Club romand du chien de police». Le CRCP a pour but le développement pour l’usage pratique du chien de police en général. Précisément, «des chiens dressés pour la recherche de pistes, de disparus, etc., seront constamment à la disposition des autorités civiles et militaires et du public en général, sur simple demande faite au président» (Feuille d’Avis de Lausanne, 30 juin 1909, p. 15). Le 24 août, il est même précisé que le club a son dresseur particulier, et, par des examens fréquents, s’assure que les chiens sont maintenus en forme. Le CRCP convie le dimanche 26 juin 1910 à Renens «un certain nombre de personnes appartenant aux services des douanes et de la police, des journalistes, des membres du Club, à assister à diverses expériences exécutées par des chiens de police», que le journaliste de la Feuille d’Avis de Lausanne relate en détails le lendemain et qu’il juge «des plus intéressantes». Le Club tient un chenil près du Château de Renens-sur-Roche avec 22 chiens en cours de dressage (p. 8).

Toutefois, courant septembre, les chiens de Wenger sont mis en vente aux enchères publiques par l’Office des faillites alors qu’en février, il priait encore les intéressés à passer commande pour des animaux qu’il allait partir acheter en Allemagne, en tant que «conseiller technique» du CRCP. Cela étant, une exposition canine internationale se déroule les 24 et 25 juin 1910 dans le cadre de la 8e exposition d’agriculture dans les halles de Beaulieu, organisée par la Société romande pour l’amélioration de la race canine (section de la SKG, renommée SVC en 1926) et le CRCP, sous le patronage de la SKG. Parmi les plus de 500 chiens inscrits, une centaine de chiens de police sont utilisés pour des démonstrations qui attirent l’attention des spectateurs et des journalistes. Précisions que si ces démonstrations sont une nouveauté pour la Suisse romande, les expositions canines internationales sont en vogue depuis la deuxième moitié du 19e siècle dans plusieurs pays européens et arrivent à Lausanne dès 1903. Un an plus tard, le CRCP organise des démonstrations au Parc des sports à la Pontaise. Un journaliste de La Revue rapporte qu’«un public nombreux y assistait. Il a suivi avec beaucoup d’intérêt les exercices d’obéissance, d’agilité, de garde et de défense auxquels ont été soumis 6 chiens remarquablement dressés. L’un de ces animaux, et non le moins stylé, était celui d’un brigadier de police, M. Gonet» (25 septembre 1911, p. 2). Il s’agit de «Munko», le chien d’Alexis Gonet, chef du poste de police de la Pontaise. Le Rapport fait par la Direction de police pour l’année 1911 précise en effet que quelques agents se sont procuré un chien de police à titre privé: «ils s’en servent aussi, tout particulièrement le chef de poste de la Pontaise, qui possède un animal bien dressé» (p. 3).

Or, Paul Wenger adressait une lettre à la Feuille d’Avis de Lausanne, qu’elle publiait le 27 novembre 1909, dans lequel il déplorait que le chien de police n’ait pas été appelé sur les liens d’un assassinat à Le Vaud: «il est vraiment dommage qu’on n’ait pas téléphoné à 3 heures du matin au CRCP ou au dresseur du Club, pour qu’il vienne de suite sur les lieux. Il est absolument certain que les malfaiteurs auraient été retrouvés avant 6 heures du matin par le chien «Jorg». Ce n’est pas pour nous amuser que nous avons fondé le Club du chien de police, mais pour rendre des services dans les cas de vols, incendies, assassinats, etc. Nous répétons que pour avoir des chances de réussite, le chien policier doit arriver autant que possible le premier sur les lieux» (p. 20). Et le 26 janvier 1912, un journaliste du Nouvelliste vaudois se félicite que Munko ait trouvé le cadavre d’une personne disparue de Mézières, sur mandat du magistrat chargé de l’enquête après de longues recherches infructueuses: «le fait est de nature à encourager ainsi l’emploi de ces utiles animaux» (p. 3). Wenger a été remplacé par le Dr Henri Seelos, chimiste, à la présidence du CRCP en août 1909. Installé place du Tunnel 11, le Dr Seelos vend aussi des bergers allemands et une cinquantaine de personnes possèdent un chien de police à Lausanne en juin 1910 (La Revue, 28 juin 1910, p. 2).

Un chien apte à rendre certains services

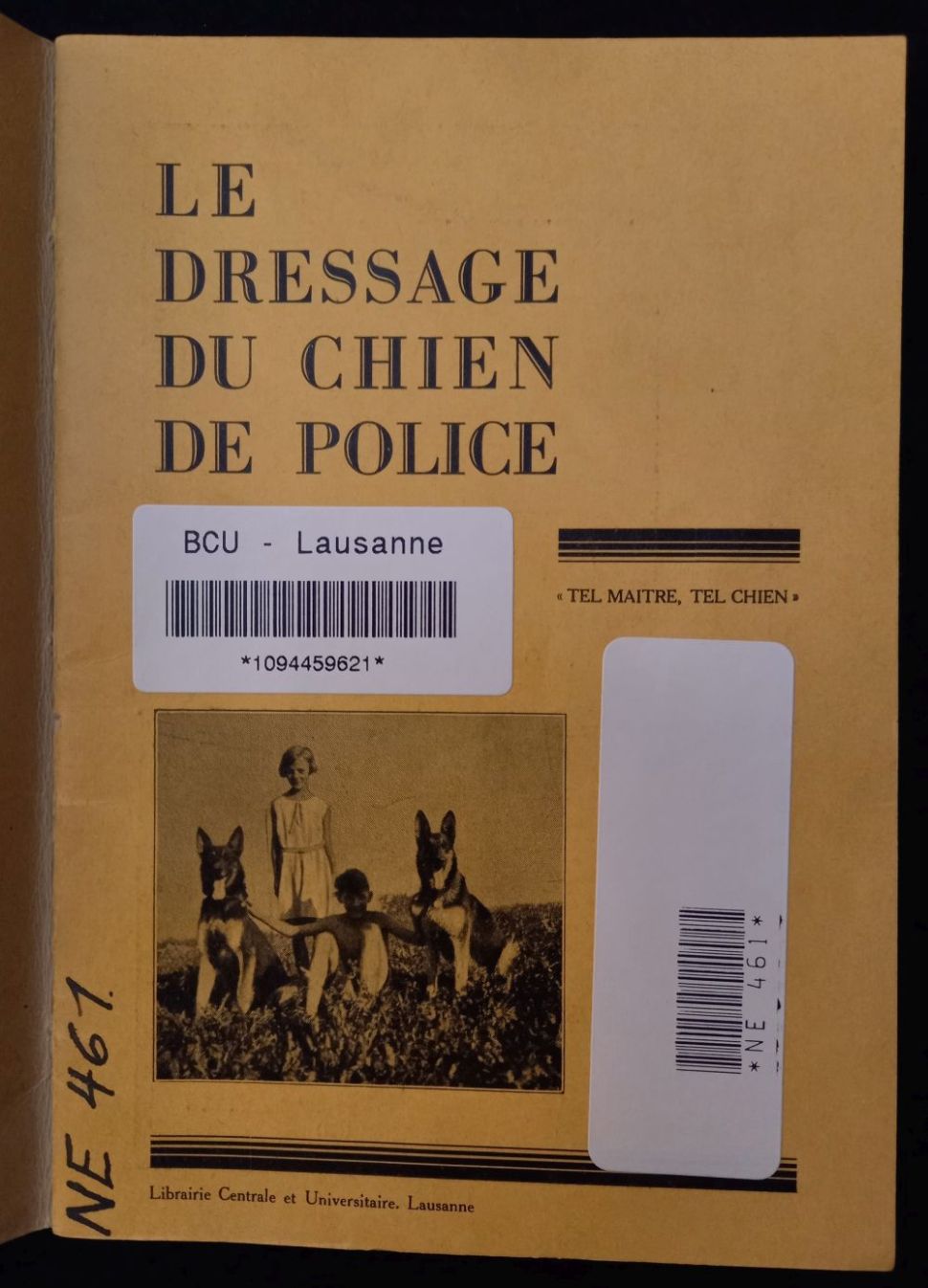

Mais qu’est-ce qu’un chien de police exactement? Dans une brochure parue pour la première fois en 1932 à Lausanne, intitulée Le dressage du chien de police, Ernest Maulaz, le secrétaire du Club vaudois du chien de police, nous explique que si beaucoup a été écrit sur le dressage du chien de police, «les sportsmen, amis du chien et la plupart des amateurs bénévoles trouveront certainement dans les lignes qui suivent, de nouvelles raisons de s’intéresser au dressage du chien de police. Trop de personnes s’imaginent voir des difficultés dans ce sport si attrayant. Avec de la psychologie, de la patience et de la maîtrise de soi, il est facile de s’entraîner au beau et utile sport du dressage du chien de police et d’arriver à un bon résultat» (p. 5-6). Et le Président du Club vaudois du chien de police d’affirmer dans son mot d’introduction que «le chien de police est extrêmement apprécié autant au service de la police qu’auprès des particuliers» (p. 9). Il ne s’agit ni d’un chien-loup, ni d’une race de chien policier. Le «qualificatif peut s’appliquer à plusieurs races, reconnues, par expérience, susceptibles de fournir des spécimens particulièrement doués pour accomplir certains exercices, certains travaux qui se présentent fréquemment, surtout dans le domaine de la police» (p. 11). En d’autres termes, le chien dit de police est un animal «apte à rendre certains services».

Le Club vaudois du chien de police «n’accepte que des amateurs sérieux s’initiant au dressage à titre instructif et sportif et des personnes faisant partie d’un corps de police quelconque» (p. 17). Alors que l’on perd la trace du CRCP après 1915, «la presse lausannoise, des personnalités judiciaires, des policiers, des agents de police, un compositeur de musique très en vue et un consul étranger très populaire» assistent en mai 1925 à la présentation et projection d’un film au Théâtre Lumen par le chef de la sûreté vaudoise, Robert Jaquillard, auteur d’un documentaire mettant en scène son chien «Bob». À lire le compte-rendu du journaliste du Droit du peuple, ce «doberman, intelligent, aux oreilles toujours dressées pour l’écoute, à l’odorat sûr et délicat, à l’agilité remarquable, fut présenté aux spectateurs dans une série d’exercices de dressage et de recherches qui ont beaucoup intéressé. […] Ce que l’on cherche dans le dressage du chien policier, c’est la sûreté de l’odorat, la persévérance dans la recherche d’une piste, l’habileté à discerner une piste humaine à travers d’autres qui la croisent». C’est pourquoi «il va bien sans dire que le goudronnage des chaussées et la circulation toujours plus intense des autos rendent difficile le travail des chiens, voire même impossible si la piste suit une route de grand trafic» (30 mai 1925, p. 3). En septembre 1926, c’est au tour du chef de la gendarmerie vaudoise d’acquérir un chien policier et le journaliste du Droit du Peuple de parier que le chef de la police lausannoise en fera autant dans les prochains jours. Mentionnons au passage que la gendarmerie vaudoise a gracieusement reçu un berger allemand de la part d’un couple d’origine américaine, les Eustis, propriétaire d’un chenil au Mont Pèlerin depuis 1923.

En 1927 a lieu à Genève le concours international de chiens policiers, premier du genre en Suisse, alors qu’est annoncé dans la presse la fondation prochaine à Lausanne d’une section de dressage de chiens d’utilité (dit de police), au sein même de la SVC. Et l’année suivante, place au premier concours vaudois de chiens de police qui se déroule à Vidy. Le journaliste de L’Illustré rapporte que 1500 personnes ont suivi les «très intéressantes épreuves», parmi lesquelles le «colonel Guisan qui, on le sait, fait dans sa division des essais tendant à généraliser l’emploi rationnel des chiens dans l’armée» (10 mai 1928, p. 436). En 1930, le journal couvre à nouveau le concours avec une démonstration publique cette fois-ci à la Pontaise, concours placé sous la présidence d’honneur du président du Conseil d’État et de la Municipalité de Lausanne. De fait, le Corps de police de Lausanne compte 3 détenteurs de chiens en 1935, tandis que le Conseil communal donne son approbation pour le maintien de 2 animaux l’année suivante: «la suppression complète de ces précieux auxiliaires aurait marqué un recul sur les progrès réalisés dans le corps de police ces derniers années» (Rapport de gestion de la Municipalité, 1936, p. 3). Cette même année, la Feuille d’Avis de Lausanne rapporte l’exploit réalisé par le chien d’un agent de police du poste d’Ouchy, exposé au Comptoir suisse: «Dolf» a retrouvé la trace d’une personne qui avait tenté de se suicider près de 15h après sa disparition. Et c’est encore la performance sportive de «Bodo», le chien de l’agent Pierre Romanens du poste de police d’Ouchy, qui fait l’objet d’un article dans la Feuille d’Avis de Lausanne du 8 juin 1937 (p. 24) notamment. Effrayé par le bruit des feux d’artifice d’une fête vénitienne, Bodo s’est échappé et a sauté à l’eau pour se retrouver de l’autre côté du lac après 10-12 d’heures de nage.

Le chien policier ou le summum du chien policé?

Sans entrer dans le détail des différentes «classes» de chiens de police telles qu’exposées par E. Maulaz dans sa brochure précitée (accompagnement, défense et criminelle), et l’investissement que cela implique en matière de dressage et d’entraînement, on peut imaginer que le chien de police représente une forme d’excellence en terme de comportement canin en ville. Il n’est qu’à lire le billet d’un journaliste du Courrier de La Côte qui s’amuse avec brio de la proposition faite par la Municipalité d’adjoindre à l’article 57 du règlement de police la précision suivante suite à la motion d’un conseiller communal: «il est interdit aux propriétaires de chiens de laisser leurs animaux salir les trottoirs, les seuils et les façades.» Et le journaliste de commenter: «je me suis laissé dire que prochainement – avis aux amateurs! – des cours de perfectionnement seront donnés à Beaulieu, à la Blécherette, au Parc des Sports de la Pontaise et au Stade de Vidy, notamment, à tous les chiens lausannois et à leurs maîtres, pour apprendre aux premiers comment ils doivent différencier un trottoir de la rue, et aux seconds, comment ils doivent poursuivre la mise au point de cette instruction. Les meilleurs dresseurs seront de la fête, et dans leurs rangs on remarquera les agents de police de Lausanne, propriétaires de chiens déjà primés, auréolés de victoires, et admirablement instruits selon les principes en usage. Cette idée de donner à nos chiens de meilleures habitudes est infiniment louable. Elle est originale. Et dans cet ordre d’idée, Lausanne se place en tête du progrès» (16 novembre 1943, p. 2).

Pour autant, comme on l’a déjà vu, l’usage du chien au sein de la Police lausannoise n’est pas allé de soi. Elle a connu des hauts et des bas et s’est heurtée à certaines défiances au sein même du Corps de police, par manque d’intérêt, inconfort à côtoyer les chiens, voire peur. Les maîtres-chiens ont régulièrement dû insister, d’une part, pour être davantage sollicités, en mettant notamment en avant le caractère préventif de leurs patrouilles, et d’autre part, pour obtenir les ressources matérielles indispensables aux besoins spécifiques de leurs animaux, avec d’abord l’aménagement d’un emplacement adéquat dans le nouvel Hôtel de police, rue Saint-Martin 33, pour héberger les chiens en service (1987) (en dehors de leur service, les chiens sont au domicile de leur conducteur), mais aussi l’acquisition d’un véhicule équipé pour leurs patrouilles (1983). Plus spécifiques mais essentielles pour les chiens dits «stup», il s’agit de la mise à disposition de drogues pures au lieu de produits de substitution pour améliorer leur performance (1999) et d’une trousse sanitaire d’urgence en cas d’empoisonnement (1995).

Une brigade canine en phase avec son temps

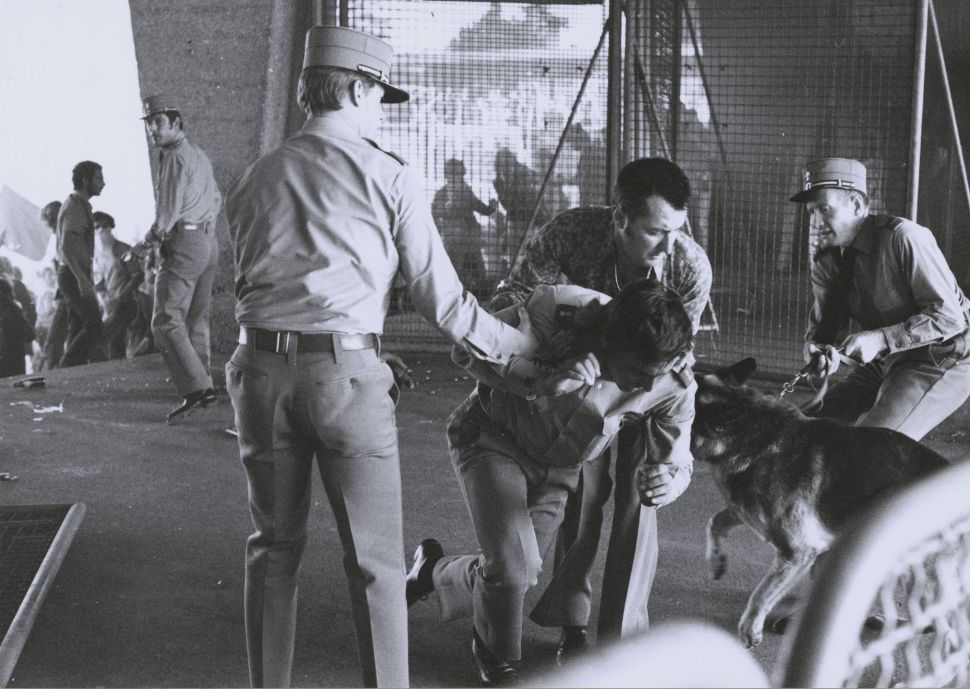

En 1942, un collectif d’auteurs publie à Lausanne un livre de plus de 400 pages intitulé L’homme et le chien dans l’univers, dans lequel on apprend que la Police lausannoise compte seulement 4 chiens dont 3 privés à cause de la guerre. En 1948, le commandant Henri Mutrux examine la possibilité d’adjoindre au Corps de police d’autres chiens policiers, «animaux amenés à rendre des services de plus en plus fréquents» (Feuille d’Avis de Lausanne, 2 mars 1946, p. 20). De facto, l’évolution des formes de criminalité entraîne une évolution dans le rôle joué par les chiens de police, alors que la capacité réactionnelle de la police (voir Service police-secours) est progressivement renforcée au détriment de la police de proximité. Ainsi, en 1967, en marge des attentats au plastic à Lausanne, le fameux Dr Samuel Debrot suggère l’emploi des chiens policiers pour la recherche du ou des coupables. Si le Corps de police dispose depuis de très nombreuses années de quelques chiens pour collaborer à des missions spéciales, à partir d’avril 1970, une «brigade canine» est attribuée à Police-secours et les 8 conducteurs répartis proportionnellement dans 4 sections. La donne n’a toutefois pas changé: à défaut de missions spéciales et en dehors des entraînements officiels d’une demi-journée par semaine, les chiens ne sont engagés que de nuit; les patrouilles diurnes sont exclues. «Les conducteurs opèrent en uniforme dans les surveillances de banlieue, mais il leur arrive fréquemment de travailler en civil, notamment pour la recherche des « rats de cave » ou autres malfaiteurs sévissant dans le centre» (Rapport d’activité 1971 du Service de police-secours et des brigades motorisées, p. 32, cote C1, boîte 1000/7142, enveloppe 5). En 1983, soit 10 ans après une suggestion du responsable de la brigade d’utiliser un chien pour détecter la drogue, sur 7 chiens, 3 sont opérationnels pour la recherche de divers stupéfiants, tandis que 2 autres le sont pour la détection de matières explosives.

Former un chien prend évidemment du temps, d’autant que les chiens de la Police lausannoise sont polyvalents. Selon le règlement interne de la Brigade daté du milieu des années 1980, les conducteurs ont notamment les obligations suivantes: «adhérer à la section Vaud-Gendarmerie de la Fédération suisse des conducteurs de chiens de police, être membre d’une section affiliée à la SKG, participer au concours annuel de la section Vaud-Gendarmerie et participer annuellement à un concours civil, au minimum, organisé par la SKG». Dans son rapport annuel de 1994, le responsable de la Brigade estime que «la recherche de produits stupéfiants doit connaître un essor croissant et la mise à contribution des chiens «stup» doit trouver une place prépondérante dans les actions de la police» (p. 36, C1, boîte 1176/9004, enveloppe 6). En 1997, la Brigade compte 11 conducteurs et le bilan suivant est dressé dans son rapport annuel: «par leur présence policière dans les rues, dans les gares CFF, du LEB, du LO et du TSOL, dans les parkings souterrains, les bords du lac, les ports, les forêts et les zones foraines, les conducteurs de chiens de la Police de Lausanne ont contribué à jouer un rôle important de prévention et de dissuasion contre les délits. Leurs diverses prestations sportives au niveau civil ne passent pas inaperçues et elles sont fort appréciées» (idem).

Chien médiateur et médiation canine

Aujourd’hui, la Brigade canine intervient principalement dans la recherche de stupéfiants et de personnes. L’image du chien de police a progressivement évolué au point de contribuer à rendre visible et faire apprécier la présence des policiers en ville. Cette évolution transparaît dans le vocabulaire utilisé puisqu’on ne parle plus de «chien d’attaque» mais de «chien de défense» (vis-à-vis de son conducteur, de collègues policiers ou de tiers, ainsi que de lui-même en cas d’agression). De même que l’homme qui apprend au chien à mordre, n’est plus un «homme d’attaque» mais un «homme d’assistance». Formant un binôme avec son chien qui est toujours le même, le conducteur doit savoir lire le naturel de son animal, c’est-à-dire qu’il le valorise pour ce qu’il est, son flair et son intelligence, celui-ci étant capable d’acquérir, de traiter et de transmettre l’information, en utilisant le renforcement positif et non en cherchant à lui donner des ordres et à le formater. Grâce à leurs connaissances, les agents de la Brigade canine peuvent même être amenés à intervenir pour maîtriser ou attraper des chiens problématiques. Ce type d’engagement se fait alors sans l’aide de leur chien, cet animal qui est d’abord un membre de la famille et un compagnon de vie avant d’être un collègue. Acteurs à part entière, voilà des chiens et une aventure humaine qui méritaient bien un article, témoignant du formidable rôle de facilitateur social que sont les chiens et leurs maîtres en ville!

Charline Dekens, responsable des Archives, juillet 2025

Les Archives de la Ville de Lausanne

Service des bibliothèques et archives

Rue du Maupas 47

1004 Lausanne