Maternité

Patchwork

Le bâtiment historique de la clinique infantile est toujours debout à côté de la maternité de nombreuses fois remodelée

En bref

Adresse: Decker 2 (avenue Pierre-)

Affectation: Bâtiment médico-social

Style: Palimpseste

Architectes: Georges Epitaux (projet d‘origine), Lausanne, Jean Tschumi et Pierre Bonnard (transformation lourde), Lausanne, AAX architectes (surélévations), Lausanne, et Jomini & Zimmermann (nouvelle entrée), Zurich

Ingénieurs: Kälin & associés (surélévations), Lausanne

Réalisation: 1916, 1937, 1967, 1974 et 2020

Recensement architectural: note 3 - objet d'intérêt local

Ce qu’il faut savoir

La maternité regroupe un ensemble soudé de bâtiments, volumes et architectures disparates construits sur un peu plus d’un siècle.

L’entrée, toujours à son emplacement d’origine, a été reconstruite complètement entre 2016 et 2020. Elle se présente maintenant sous la forme d’un grand hall à l’ossature métallique, d’une façade d’entrée complètement vitrée et d’une vaste toiture plate qui recouvre en partie le parvis de la maternité. Le projet de reconstruction de l’entrée avait fait l’objet d’un concours en 2007 déjà. Les architectes s’étaient inspirés pour leur projet des vastes et généreux halls des grands hôtels du début du XXe siècle. Tout l’espace du hall est visible grâce à des parois dont les parties supérieures sont vitrées. Tout au fond du hall ont été conservés des portes et des encadrements du hall d’origine.

À droite de l’entrée se tient l’historique clinique infantile construite en 1916 suite, également, à un concours organisé en 1909. Parmi les quarante projets qui avaient été présentés, celui retenu avait proposé la construction de la maternité et de la clinique infantile de part et d’autre de l’entrée et de manière quasi symétrique. Seule la partie contenant la clinique infantile n’a pas été profondément transformée et est restée telle qu’elle apparait actuellement.

Le projet d’origine, dont la structure est en béton armé, contenait un pavillon d’entrée en bord d’avenue, puis une large terrasse perpendiculaire à l’avenue amenant au hall d’entrée. Cette terrasse était sur le toit d’un socle contenant des locaux. L’entrée était, comme aujourd’hui, au premier niveau. Le niveau inférieur en contrebas de l’avenue s’ouvrait sur un terrain aménagé; ce qui est encore visible pour la clinique infantile. De là, partaient deux ailes formées chacune d’un haut et long bâtiment perpendiculaire à la terrasse et d’un pavillon polygonal relié à la terrasse centrale par un pont (aujourd’hui disparu).

Ailes et pavillons étaient quasiment identiques de part et d’autre de l’entrée. Seuls leur volume et géométrie différaient sensiblement. Les ailes abritaient principalement les chambres. Dans les pavillons, il y avait les auditoires d’enseignement, les salles d’examen et les laboratoires. Le niveau inférieur abritait salle d’opération, espace logistique et locaux de service.

Les deux ailes étaient reliées par un long couloir dans chacun des deux premiers niveaux. Ces couloirs distribuaient les chambres au sud et les locaux de services au nord. Deux petits couloirs perpendiculaires permettaient d’accéder aux pavillons et aux auditoires. Aujourd’hui, avec les bâtiments complémentaires, la distribution est un peu plus complexe, mais les couloirs principaux sont toujours présents.

La disposition du bâtiment historique dans le terrain et l’arrangement de ses différents corps est assez simple. La modénature de son architecture, soit les éléments esthétiques, sont par contre assez éclectiques avec des influences britanniques et allemandes: l’architecte, Georges Epitaux, avait notamment visité des hôpitaux en Allemagne pour parfaire sa connaissance de l’architecture hospitalière.

Les façades des ailes sont étagées. Le rez-de-cour est marqué par un bandeau en saillie. La maçonnerie est rainurée au-dessus d’un soubassement de pierres grossièrement taillées. Des éléments classiques ornent les façades comme des pilastres et des lésènes (bandeaux verticaux). La façade sud de la clinique infantile comporte encore de généreuses terrasses permettant des bains de soleil. Il faut dire qu’il y a, à cette époque, un courant hygiéniste qui promeut air frais et lumière solaire dans l’architecture.

À ce propos, une attention particulière a été portée aux fenêtres. Il y en a beaucoup et la plupart sont hautes et à battants afin de les ouvrir pleinement. D’autres sont à guillotine afin de mettre des meubles au plus près des façades et de la lumière naturelle sans avoir la gêne de l’ouverture des battants.

Les toitures des pavillons sont à simples pans. Mais celles des ailes sont à égouts retroussés ou coyaux. Cette manière de faire permet de mieux évacuer l’eau de pluie et de mieux protéger les façades. C’est un emprunt à l’architecture vernaculaire et régionaliste.

Le bâtiment a été complété en 1937 par un autre en forme de L accolé à la maternité historique. C’est l’aile Rossier qui a accueilli à l’époque la clinique de gynécologie. Ce complément avait été conçu par le même architecte que la maternité et dans le même style architectural.

L’architecture de la maternité actuelle est complètement différente de celle historique. Elle est composée de transformations, d’agrandissements, de surélévations et d’ajouts.

Il y a eu d’abord la transformation et l’agrandissement de la maternité historique. L’aile Rossier a été prolongée et surélevée lors d’une transformation lourde à la fin des années 1950 et inaugurée en 1963. Puis, l’aile principale a également été surélevée et a subi une transformation importante. Les deux surélévations ont consisté à ôter les toitures à pans pour construire des étages complémentaires. Les façades ont complètement été modifiées tout en conservant le bandeau marquant le premier niveau et en reprenant le procédé des lésènes permettant de marquer des verticales en façade. La façade nord contient peu d’ouverture et l’emplacement des escaliers est exprimé par des claustras maçonnés. La façade sud de l’aile principale est ponctuée de fenêtres rectangulaires régulièrement réparties. La façade est de l’aile Rossier comporte un grand nombre de fenêtres juxtaposées assurant ainsi une grande luminosité naturelle à l’intérieur.

Outre la surélévation de l’aile principale et de l’annexe Rossier, les travaux de transformation ont ajouté un bâtiment de liaison de deux niveaux, la modification de l’auditoire et la création d’une nouvelle entrée. Cette nouvelle entrée a d’ailleurs laissé place en 2020 à l’entrée actuelle.

Le bâtiment de liaison relie l’auditoire, l’entrée et l’aile Rossier. Sans grande particularité, le premier niveau est bardé d’un rythme régulier de fenêtres verticales et le second niveau, d’un rythme aussi régulier de triples fenêtres. Ce bâtiment n’est pas joint à l’aile principale et laisse, entre lui et elle, deux courettes.

L’auditoire a été complètement refait. C’est maintenant un volume opaque et cubique. Ce qui est particulier, c’est la disposition intérieure de l’auditoire qui est dans la diagonal du cube avec l’espace de présentation dans un angle. Le dernier niveau est creusé en son centre afin de recevoir de la lumière naturelle.

Ces transformations et agrandissements avaient été commandés à l’architecte Jean Tschumi dès 1955 par le Conseil d’Etat, gouvernement du canton de Vaud. Mais il fallut attendre quelques années avant que les travaux ne débutent en raison de plusieurs débats au Grand Conseil, organe législatif du canton de Vaud, qui était chargé d’accorder les crédits de construction. En 1962, Jean Tschumi décède d’une crise cardiaque dans le train de nuit qui le ramène de Paris. L’architecte Pierre Bonnard prend le relais, mais simplifiera toutefois l’esthétique des bâtiments imaginée par Jean Tschumi. La nouvelle maternité a été inaugurée en 1974.

D’autres travaux sont venus ajoutés des volumes à l’ensemble dans les années 2000. Le bâtiment de liaison a été transformé et surélevé en 2005 avec un étage complémentaire construit en bois. Sa volumétrie est saillante de part et d’autre du bâtiment de liaison. Ses façades sont grandement vitrées et sa toiture métallique est percée de lanterneaux.

Le bâtiment historique de la maternité, déjà transformé et surélevé dans les années 1960, a reçu une nouvelle surélévation de deux niveaux en 2007. Cette surélévation a également été construite principalement en bois avec des éléments préfabriqués. Les balcons de la façade côté lac sont soutenus par des colonnes métalliques.

L’ensemble de cet enchevêtrement d’opérations se situe en haut du site de Montagibert qui était encore agricole dans la campagne de Beau Réveil, avant le tracé de l’avenue Mont-Charmant au début du XXe siècle, devenue en 1934 la rue Virgile-Rossel puis l’avenue Pierre-Decker en 1973. Ce terrain avait été choisi au début du XXe siècle pour construire une nouvelle maternité et une clinique infantile du fait que la maternité attenant à l’Hôpital cantonal construit en 1883 était devenue trop petite et inadaptée. Puis tout au long de ce siècle de construction, le besoin d’espace et de nouveaux locaux pour accueillir plus de naissances et plus d’étudiants ainsi que l’évolution des normes et techniques ont dicté les nombreux travaux subis par la maternité.

Schéma

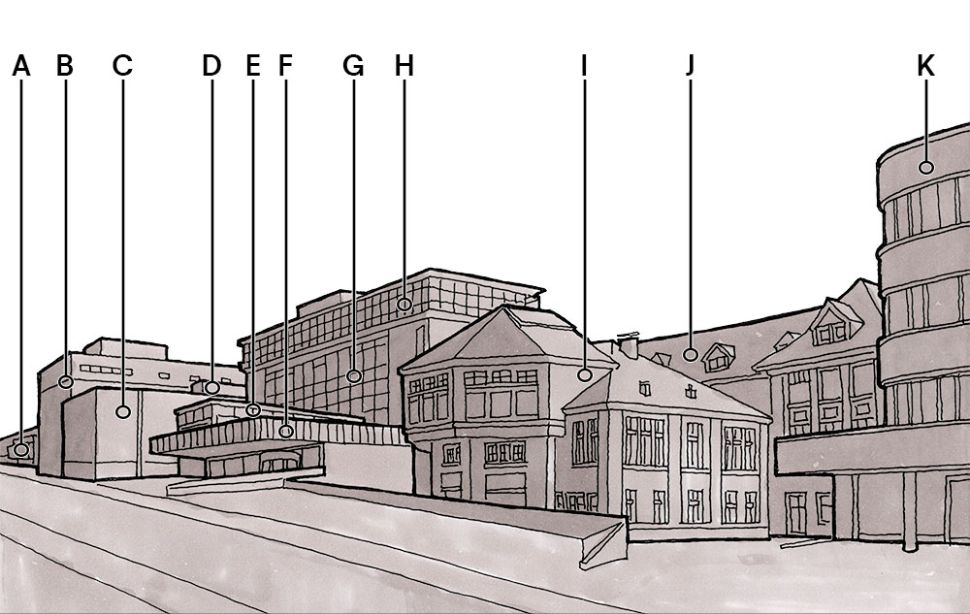

Vue perspective sur la maternité et d'autres bâtiments de la cité hospitalière

A: Aile est de l'Hôpital orthopédique (1963)

B: Hôpital orthopédique (1995) et sa surélévation (2016)

C: Nouvel auditoire de la maternité (1974)

D: Aile Rossier (1937 et 1963)

E: Surélévation du bâtiment de liaison (2005)

F: Entrée de la maternité (2020)

G: Maternité (1916 et 1974)

H: Surélévation de la maternité (2007)

I: Auditoire de la clinique infantile (1916)

J: Clinique infantile (1916)

K: Hôpital des enfants (2025)